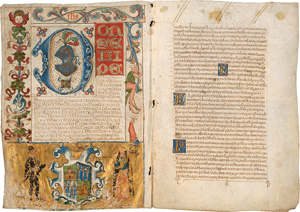

Sentencia y carta executoría

de hidalguidade antonio de arguello vezi de meneses

Los 892

Zuschlag

800€ (US$ 909)

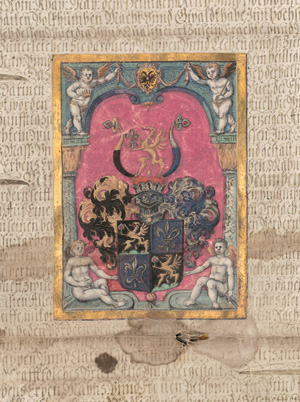

Sentencia y carta executoría de hidalguidade antonio de arguello vezi de meneses. Spanische Handschrift auf Pergament. 7 S. auf 4 Bl. (2 Doppelblättern). 36 Zeilen. Schriftraum 20,5 x 13,5 cm. Format 30 x 21 cm. Mit 5 3-4-zeiligen Goldinitialen auf Blau- oder Rotgrund, zwei großen blauen Textkästen mit Goldlettern, 20-zeiliger Prunkinitiale "D" ornamentalen Textbordüren in Gold und Farben sowie großem Wappenschild mit 2 Schildknappen auf Blattgoldgrund. Valladolid 1559.

Adelspatent aus Valladolid in der Region Kastilien-León für einen Antonio de Argüello Vezi de Meneses mit der Verleihung eines Wappens mit drei Schwertern auf Blaugrund und einer goldenen Burg auf Grüngrund. Verliehen im Namen der spanischen Königs Philipp II. (1527-1598): "Don Felipe por la gracia de dios Rey de castilla del conde aragon de las dos secilias de Jerusalem De navarra de granada de toledo de valencia de galizia de mallorcas de Sevilla ... "

Oben in der Bordüre das Zeichen der den König im Zeichen der Gegenreformation und aufkommenden Inquisition stützenden Jesuiten "IHS" als "Iesus Habemus Socium". – Etwas wellig, leicht fleckig, beschabt und berieben, die Figuren der Wappenmalerei auf dem Goldgrund teils etwas stärker, sonst nur gelegentlich etwas abgerieben.

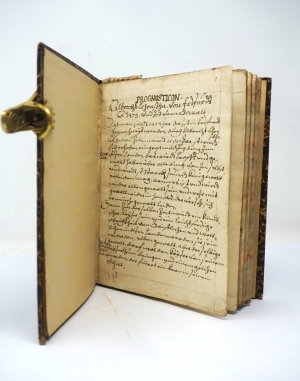

Prognosticon

Kompendium von Vorhersagen der Jahre 1379, 1590, 1591, 1619, 1620 etc

Los 895

Zuschlag

460€ (US$ 523)

Handschriftliches Vaticinium, eine Sammlung von historischen Prophezeihungen

Prognosticon. Kompendium von Vorhersagen der Jahre 1379, 1590, 1591, 1619, 1620 etc. Deutsche Handschrift auf Papier. 54 nn. Bl. (le. w.). 22 Zeilen. Schrift: Bastarda. Schriftraum: 16 x 12 cm. Format: 19,5 x 15 cm. Marmorierter Pappband um 1930. Erfurt nach 1620.

Handschriftliches Vaticinium, eine Sammlung von historischen Prophezeihungen wohl eines Albrecht Bernson aus Erfurt ("Albrecht Behrnsohn von Erdtfurdt") und anderen mit Vorhersagen unterschiedlichster Art aus verschiedenen Jahren: "Außzug oder Abschrifft aines Articules deß Jacobj Amtmanns von Eurlach Anno 1591", "Prognosticon auf das 1590 Jahr", "Prophezeiung von anno 1610 Bis zum Ende des 1619. Jahrs", "Phropheceyung Apocalipsis auf 12:13", "Capistrani - Prognostication uff das 1619. Jar". – Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg, Hs. 205, gestempelt. Im Innenspiegel eine Fiche des Professors Dr. Gerhard Eis, der den Kauf des Exemplares von Hans Koch (Inhaber des Antiquariats Jacque Rosenthal) vermerkt.

Freysleben, Balthasar

Wappenbrief des Kanonikus für Wolf Wibmer und dessen Familie und Erben

Los 897

Zuschlag

300€ (US$ 341)

Freysleben, Balthasar. Wappenbrief des Kanonikus für Wolf Wibmer und dessen Familie und Erben. Deutsche kalligraphische Handschrift auf Pergament. Ca. 60 x 70 cm. Mit großer Wappenmalerei in Gold und Farben (13,5 x 10 cm) und breiten Flechtwerk-Bordüren sowie kalligraphischem Bandzugfederschmuck. Schörfling 19. November 1622.

Verleihung des Kanonikus Balthasar Freisleben der oberösterreichischen Marktgemeinde Schörfling am Attersee im heutigen Bezirk Vöcklabruck im Hausruckviertel an das Oberhaupt der Familie des Herren Wolf Wibmer mit der Unterschrift und Paraphe des "Balthasar Feisleben" am 19. November 1622: "Wir Balthasar Freysleben Canonicus Wüerdigen Collegiat Stiffts Mattsee diser Zeit Pfarrer zu Schirtling Ertzhörtzogthumbs Österreichs ob der Enns Unnd Auf Röm. Kay. Macht Comes Palatinus Bekennen hiemit offentlich Unnd thuen khundt ... Herrn Wolfen Wibmer Allen seinne Ehelichen Leibs Unnd derselben Erbens Erben Unnachleßlich zu betzallen Verfallen sein solle ...".

Die prachtvolle, sehr feine Wappenmalerei zeigt in breitem goldenen Rahmen vier girlandentragende Putten mit dem österreichischen Doppeladler auf Goldgrund und das vierfache Allianzwappen mit Greifen und Lilien in einer Säulenädikula.

"Der Pfarrhof als Sitz der Pfarrer war auch Verwaltungssitz der pfarrlichen Grundherrschaft mit einem angeschlossenen Landwirtschaftsbetrieb ... Mit der Einsetzung von Pfarrer Balthasar Freysleben durch Franz Christoph Khevenhüller im Jahr 1614 wird der letzte protestantische Pfarrer Georg Eyba abgesetzt. Gleichzeitig wird das Pfarrgut mit 22 Unterthanen ausgestattet. Das Türmonogramm zeigt die Jahreszahl 1617 mit den Buchstaben B und F für Balthasar Freysleben. In diesem Jahr wird wahrscheinlich der Pfarrhof neu errichtet" (AtterWiki 05.08.24). – Ränder mit stärkeren Läsuren, Knicken, Löchern, Einrissen und Fehlstellen, jedoch meist nur mit geringem Text- oder Bordüreverlust. Fleckig, Gebrauchsspuren, Läsuren. – Beiliegt ein weiteres Wappenpatent: Johann Wendle. Wappenbrief des Doktors beider Rechte. Ca. 51 x 60 cm. Mit Kalligraphischen Kopfzeilen und großer farbiger Wappenmalerei (11 x 8,5 cm) sowie Wachssiegelrest an der Plica. Ofen 1639. - Wappenurkunde mit Resten eines Wachssiegels an einer gelben Seidenschnur aus dem oberösterreichischen Weiler Ofen bei Braunau am Inn: "Wir Johann Wendle Beeders Rechten Doctor Caesareius Palatinus Comes, und weiland der Fürstlichen Durchleichtigkhait Leopoldi Erzherzogens zu Östereich Nachgelaßner Erben Vormundtschaft, Rath und Regent Ober-Österereichischen Landen. - Gebrauchsspuren, etwas fleckig, gebräunt, Wappen mit Abrieb, insgesamt aber recht gut erhalten. - Beide aus der Sammlung Gerhard Eis (1908-1982) Eis 211 und 212.

Siegmund von Tirol, Herzog

des Erzherzogs für Urban Kherschwember

Los 898

Zuschlag

600€ (US$ 682)

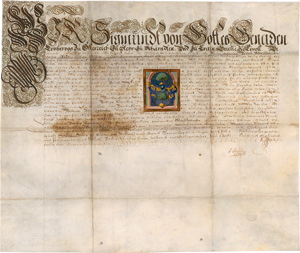

Siegmund von Tirol, Herzog. Wappenbrief des Erzherzogs für Urban Kherschwember und dessen Familie und Erben. Deutsche kalligraphische Handschrift auf Pergament. Ca. 53 x 65 cm. Mit großer Wappenmalerei in Gold und Farben (9 x 7,8 cm) und breiter Flechtwerk-Bordüre sowie kalligraphischem Bandzugfederschmuck, teils mit Pinselgold gehöht. Bozen 1622.

Prachtvolle Wappenurkunde verliehen unter der Regentschaft des Herzogs Siegmund von Tirol (1427-1496), seines Zeichens Titularerzherzog von Österreich und Regent von Oberösterreich, genannt "Sigismund der Münzreiche" zur Adelung des Herrn Urban Kherschwämber und dessen Familien Erasmus Kherschwämber.

"Wir Sigmundt von Gottes Genaden Ertzherzog zu Österreich zu Steyr zu Khärndten und zu Crain Grave zu Tyroll ...". Die Blasonik liest sich: "Ein gelber Perg und darauf ein Kherschwämb, mit außgezogenen Esten Pletfern und der Frucht - ainen ganzen Plaben Schilt in Grundt desselben", also ein blaues Wappenschild mit einem gelben Berg, aus dem ein Kherschwämb-Bäumchen mit Blättern und Früchten herauswächst.

Das Wappen zeigt denn auch in einer weiten Akanthuskartusche mit Helm einen gelben Hügel auf blauem, mit Goldornamentik gehöhten Wappenschild mit einem grünen Baum in einer Renaissance-Säulenädikula. Unten gezeichnet "S. Archidux". "Göben zu Bozen, am Mittwoch nach Sannct Thomas Tag ... Nach der aller genaden und freudenreichisten Geburth Unsers Liebsten Herrn Haillandt und Seeligmachers Jehsu Christi, Tausendt vierhundert und in dem Neinundsibenzigisten Jahr" – Mit größerem Braunfleck und kleinen Feuchtfleckchen, die Wappenmalerei in besonders schöner, präziser Farbigkeit und leichtendem Blattgold. Sammlung Gerhard Eis (1908-1982) mit Nummer Eis 210. - Verso zwei spätere, sehr umfangreiche und saubere Registen in Sepia, datiert 1701 und 1729.

Tenerifa

3 spanische Juros (Staatsanleiheurkunden). Spanische Handschrift auf Pergament.

Los 899

Zuschlag

300€ (US$ 341)

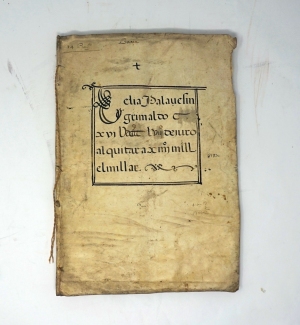

Tenerifa. 3 spanische Juros (Staatsanleiheurkunden). Spanische Handschrift auf Pergament. Jeweils 8-12 Bl. Rotunda textura. Mit kalligraphischen Überschriften, Initialen und Auszeichnungen, großer Stempelmarke, Regesten. Zwischen 28 x 20 und 32 x 22,5 cm. Pergamentumschläge d. Z. mit hs. Titeln in Sepia und Schwarz. Gegeben zu Madrid 1623-1663.

"Juros" sind Staatsverschuldung der Krone von Kastilien, die den Bürgern als Lebensversicherungen verkauft wurden. Sie kamen im 13. Jahrhundert auf und etablierten sich im 14.-15. als feste Anlagepapiere im Spanischen Königreich. Es gibt drei Arten von Juros: lebenslange (vitalicios), unbefristete (perpetuos) und auf Entlassung / Einlösung ausgestellte (al quitar), wobei die beiden letztgenannten in der Praxis quasi identisch sind, da die Eide bei der Entlassung nie amortisiert wurden. Die "Juros" wurden als Lebensversicherungen ohne Amortisation gekündigt, konnten auch vererbt werden und dann erst nach zwei oder mehr Leben ausgezahlt werden, wobei der Zinssatz dann deutlich höher war.

Es handelt sich bei einem Juro handelt also nicht um einen Titel, sondern um ein Zertifikat. Es handelte sich um ein Papier, in dem ein Privileg zugunsten der darin genannten Person festgelegt und beurkundet wurde. Der entsprechende Gläubige erklärte in der Urkunde, dem König Kapital zu liefern, und im Gegenzug gewährte ihm der König das Privileg, einen Teil bestimmter Steuern bis zu einem vorher festgelegten Betrag aus dem in der Urkunde genannten feudalen Einkommen einzuziehen. Zwei der vorliegenden "Juros" betreffen beliehene Güter auf der Kanaren-Insel Teneriffa.

Vorhanden sind: Don Andres y Luis Lorenco y alquier dellos ynsolidum xxxvii ... dejuro Alq. Situados En las Residencias de Tenerifee. 20 S. auf 11 nn. Bl. Gegeben zu Madrid 27. September 1623. - Elia Palavesin grimaldo ... dejuro al quiatar. 22 S. auf 12 nn. Bl. Gegeben zu Madrid 30. Januar 1630. - Don Fernando Arias de Sahaledra clxxii ... dejuro veintemill el millar ... de Thenariffe. 13 S. auf 8 Bl. Gegeben zu Madrid 14. November 1663. - Jeweils auf den letzten Seiten mit zahlreichen Unterschriften und Beglaubigungen der Leihenden, von Notaren und Verwaltern und Beglaubigern. – Teils etwas wellig, fleckig, mit Feucht- und sonstigen Gebrauchsspuren, sonst aber sehr gut erhalten und gut lesbar. Seltene Zeugen der spanischen Geldwirtschaft in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als das spanische Weltreich nach dem Untergang ihrer Flotten neue Quellen zur Finanzierung ihrer Kriege aushub. – Beiliegen weitere 2 spanische Handschriften des 18. Jahrhunderts.

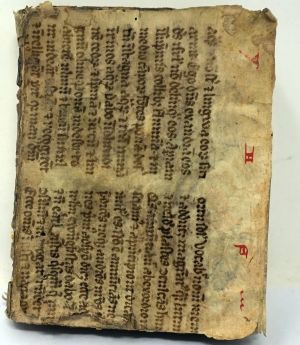

Vigilia Mortuorum

Totenvigil mit verschiedenen Gebeten und Allerheiligen Litanei.

Los 901

Zuschlag

2.600€ (US$ 2,955)

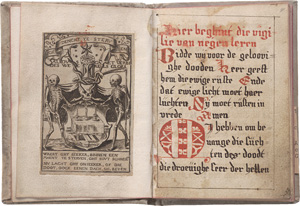

Niederdeutsche Totenmesse des Deutschen Ritterordens aus Gemert

Vigilia Mortuorum. Totenvigil mit verschiedenen Gebeten und Allerheiligen Litanei. Niederdeutsche Handschrift auf Papier. 75 nn. Bl. 14-17 Zeilen. Schrift: Gotica textualis. Schriftraum: 12 x 8 cm. Format: 13 x 9 cm. Mit zahlreichen, bis zu 4-zeiligen roten Zierinitialen, druchgehender Rubrizierung mit Überschriften und Kapitalen in Rot sowie 3 montierten Kupferstichen. Pergament d. Z. (etwas fleckig und abgegriffen) mit hs. RTitel und Rotschnitt. Nordbrabant 1639.

Niederdeutsche Handschrift des Priors des Kreuzritter-Konvents Gemert, einem Weiler in den heutigen Südniederlanden, in Nordbrabant zwischen ’s-Hertogenbosch und Eindhoven. Im Mittelalter gehörte Gemert (Ghemert) zwischen dem 13. und Beginn des 19. Jahrhunderts dem Deutschen Ritterorden und blieb damit unabhängig vom Herzogtum Brabant, so dass auch nach der Reformation die katholische Konfession weiterhin gelebt werden konnte und der Gemeinde umfassende Religionsfreiheit garantierte. Der Prior des örtlichen Konvents Petrus Jacobus ließ sich das vorliegende Totenmessbuch im Taschenformat im Jahre 1639 anfertigen und nennt sich am Schluss in einer roten Bastarda persönlich als Eigner: "Dit boek hoort toe Petri Jacobi Prior des Convents des Predickheeren te Ghemert anno 1639."

Enthalten sind die lateinischen Messtexte, Andachtsverse, Liturgie, Heiligenregister, Litaneien und vieles mehr: "Hier beghint die vigilie van negen leren. Bidde wij voor de geloovighe dooden. Heer geest hem die ewige rüste. Ende dat ewige licht moet haerlüchten. Sij moet rüsten in vrede Amen" (niederdeutsch: "Hier beginnt diese Vigil der neun Lehren. Beten wir für die gläubigen Toten. Möge der Herr ihnen die ewige Ruhe geben, dass ihm das ewige Licht leuchte und und er in Frieden ruhe, Amen"). – Minimal fleckig, wenige Tintenwischer, kaum Gebrauchsspuren. Aus der Sammlung des Germanisten Prof. Dr. Gerhard Eis (1908-1982) mit dessen Signatur "Hs. 139 Gerhard Eis" im vorderen Innenspiegel, Rückdeckel mit Eintrag: "Gekauft am 19. Nov. 1964 von Jacques Rosenthal, Eching. Liste No. 152, 69" und einmontiertem Kaufbeleg auf dem hinteren Innenspiegel.

Sentencias de hidalguía

Sentencias de hidalguía. Adelspatent. Spanische Handschrift auf Pergament

Los 902

Zuschlag

800€ (US$ 909)

Mit interessanter Wappenvorzeichnung von 1606 und hübscher farbiger Bordüre

Sentencias de hidalguía. Adelspatent. Spanische Handschrift auf Pergament. 33 nn. Bl. 40-41 Zeilen. Schrift: Gotica rotunda. Schriftraum: 21,6 x 15,8 cm. Format: 37 x 26,5 cm. Mit roter Reglierung, 10 3-4-zeiligen Goldinitialen in wechselnd rotem und blauen Kasten, zahlreichen Federwerk-Initialen und Arabesken, 17 großen bis 5-zeiligen Zierübschriften in goldenen Rotunda-Versalien in Kästen auf farbigem Grund (in Blau und Rot mit Goldinitialen auf Schwarzgrund), einer Randminiatur in Gold- und Farben sowie breiter Titelbordüre mit grauem Beschlagwerk und grünroten Floralkartuschen mit den spanischen Wappen auf Goldgrund. Hellbraunes Kalbsleder d. Z. (Rücken löchrig mit Fehlstellen, stärker beschabt und bestoßen sowie berieben und leicht fleckig) mit goldgeprägter Wappenkartusche auf den Deckeln. Spanien (Madrid?) 1657.

Wohl unter der Herrschaft König Philipp IV. (1621-1665) entstandenes Adelspatent für das Geschlecht de Salcedo, wie aus einer Regeste am Schluss hervorgeht: "Sentencia y carta executoria de Rodrigo Lop[ez] de Salcedo; y de Ynigo Lopez de Salcedo de Sozietaes Cassa Lubios [?] de el Monte... de sua Nobleza e Ydalgizia".

Die kleine Miniatur zeigt eine Justitia mit Waage und Schwert über einer Kartusche mit Rüstungen, Hellebarde, Helm, Schwert, sowie ein Blumenbouquet. Am Schluss ist die bemerkenswert umfangreiche Urkunde mehrfach von Notaren unterschrieben und mit Beisätzen sowie einer Regeste mit dem Zusatz "Corrigida". – Innengelenke offen, Vorsätze lädiert und fleckig, teils etwas knickspurig und knittrig, mit hin und wieder Braunflecken, leichten Gebrauchsspuren und Pergamentbräunungen. Titelbordüre etwas beschabt und berieben (nur ganz vereinzelt leichter Farbabrieb), ebenso in der kleinen Miniatur auf Blatt 2r . – Beiligt: Philipp II. "Hidalguia de Sebastian de cuniga". Adelspatent. 29 nn. Bl. 36 Zeilen. Schrift: Gotica rotunda. Schriftraum: 20 x 13 cm. Format: 31 x 21 cm. Mit roterbrauner Reglierung, Federwerkschmuck an den Randstegen, großer 20-zeiliger Zierinitiale "D", großen Bandzugfederüberschriften sowie ganzseitige Wappenmalerei in rot-violetter Tinte über Bleistift in Umrissen (ohne Kolorierung). Hellbraunes Kalbsleder d. Z. (etwas stärker beschabt und bestoßen sowie berieben und leicht fleckig, mit wenigen Wurmgängen) mit RVergoldung, breiter Goldbordüre auf den Deckeln und goldgeprägtem großen Wappensupralibros auf den Deckeln (ein Seidenschließband fehlend). Valladolid 1606. - Besonders interessantes Adelspatent, dessen Wappenmalerei lediglich als Vorzeichnung in Umrissen angelegt wurde. Im Namen von "Don Felippe por la gracia de dios Rey de castilla de leon de Aragon ...". - Mit späteren Regesten, Beischriften und Notizen, etwas fleckig, Gebrauchsspuren.

Beiliegen ferner: 4 Bl. mit Ausführungen zur Deutung und Zuweisung der Wappenmalereien, teils mit Wappenzeichnungen und Transkriptionen "Palomeque Toléde, Villachica Navarre, Merinos otros Jueses y Justicias" und zahlreichen Hintergrundinformationen und Forschungsversuchen.

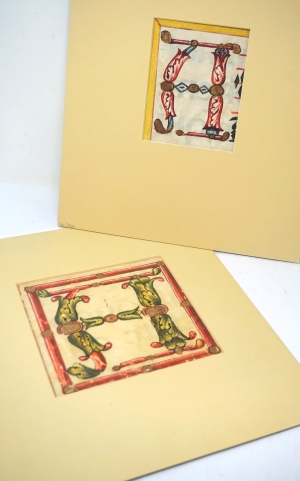

Initiale "A". 2 Einzelblätter-Fragmente aus italienischen liturgischen Monumentalhandschriften. Lateinische Handschrift auf Pergament. Ca. 21 x 15 bzw. 21 x 21 cm. Mit Deckfarbenmalerei in Rot-Grün bzw. Rot-Blau mit Goldhöhung. Sorgsam unter Passepartouts montiert. Neapel um 1660.

Das "A" steht für den Anfang aller Zeiten, die begrenzt werden vom Alpha und Omega - hier in besonders großen Lettern- – Etwas knittrig, berieben, beschabt.

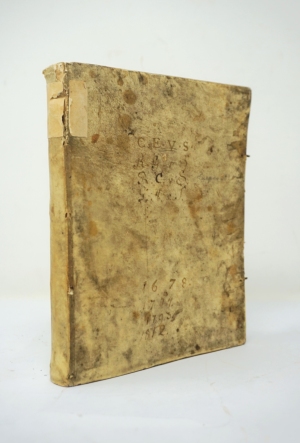

Schönberg, Adelsgeschlecht derer von

"Roß Buch". Deutsche Handschrift auf Papier. 112 nn. Bl. (le. 22 w.).

Los 904

Zuschlag

550€ (US$ 625)

Schönberg, Adelsgeschlecht derer von. "Roß Buch". Deutsche Handschrift auf Papier. 112 nn. Bl. (le. 22 w.). 20-24 Zeilen. Schrift: deutsche Kurrent. Format: 18,5 x 15 cm. Pergament d. Z. (Gelenke oben etwas eingerissen, etwas stärker fleckig, ohne die Schließen) mit geprägten Initialen und Jahr "C.E.V.S. 1678" auf dem VDeckel und dreiseitigem Goldschnitt. Meißen 1678-1872.

Handschriftliches Rossarzneibuch der Familie von Schönberg aus der Mark Meißen, ein bedeutendes Adelsgeschlecht von Bischöfen, Gesitlichen, darunter Domherren, Räten und Berghauptleute, denen mehrere Rittergüter gehörten. Interessanterweise ist das vorliegende Buch von mehreren Generationen weitergeführt wurden, die jeweils die neuesten Rezepturen und Anweisungen zum Kurieren der Pferde eintrugen. Auf dem Vorderdeckel ist eingeprägt "1678", das Jahr, an dem das Buch von wohl einem Carl Ernst von Schönberg ("C.E.v.S.") begonnen wurde, darunter setzten "R.G. v. S.", "R. C. v. S." und "G. H. v. S.", allesamt derer von Schönberg ihre Initialen hinzu sowie die Datum "1754", "1793" und "1872" - das Buch war also fast 200 Jahre über mehr als acht Generationen im Besitz und Gebrauch des sächsischen Adels um Meißen. – Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg (1908-1982), Hs. 48. Mit einmontierter Fiche auf dem fliegenden Vorsatz: "Handschrift H. 48 von Schönbergsches Roßarzneibuch (Albrant) Besitz von Dr. Gerhard Eis, Ruppersdorf 520 ist nach den Grundsätzen der [durchgestrichen:] Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin von Herrn Doz. Dr. Gerhard Eis im September 1940 aufgenommen worden".

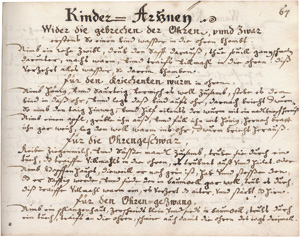

Medizinische Sammelhandschrift

Deutsche Handschrift auf Papier. . Österreich Mitte bis 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts

Los 905

Zuschlag

1.200€ (US$ 1,364)

Medizinische Sammelhandschrift. Deutsche Handschrift auf Papier. 312 nur teilweise num. Schrift: Gotica Bastarda und deutsche Kurrentschrift. Format: 15,5 x 20,5 cm. Modernes graues Halbkalbsleder. Österreich Mitte bis 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Umfangreiche medizinische Sammelhandschrift, die in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts von mehreren Händen zusammengestellt wurde, wobei der der Duktus der einzelnen Handschriften deutlich voneinander unterscheidet. Die Handschrift gehört entschiedenermaßen zu den interessantesten ihres Genres, was der Eigner, der Heidelberger Germanist, Gerhard Eis (1908-1982), in zwei wichtigen, die Forschung weiterbringenden Aufsätzen darlegte, nach dem er sich ausführlich wissenschaftlich mit der Handschrift, die er teils auch veröffentlichte, beschäftigte, in: Gerhard Eis, Heilmittel gegen Harnleiden aus altdeutschen Handschriften, in: Medizinische Monatsschrift 7 (1953), S. 803-806, hier S. 803, 805 (Nr. V). Gundolf Keil, Ein Rezept mit dem Namen Karls des Großen, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 81 (1962), S. 329-337.

So weist Eis die Texte beispielsweise verschiedenen Quellen zu, wie er auf einem beiliegenden eigenhändigen Arbeitsblatt, auf dem er die einzelnen Ergebnisse entwickelt und in seiner überaus feinen Handschrift niederlegte: "Zum Teil mittelalterliches Gut", "Zu den 'Zeichen des Lebens', wobei er nennt: "Albrecht von Prag, Ortolff von Bayerland, die Praktik des Meisters Bartholomäus. Ferner "Zur Tötung von Milben und Nissen" etc.

Die Handschrift enthält Hunderte von Rezepten und Heilmethoden: "Experiment Wider das Seittenstechen", "Du den Kalten Magen", "zu den Apostemen", "für die Hitz der Augen", "Reinigung der Augen", "Vor die Schmerzen der Augen", "für die Husten", "Von der Rothen Ruhr", "Von der Hitzigen Haubtkrankheit", "Wie man Haar soll Ziehen, da keins ist", "Eine gute Magen Salben", "Für das Antonj- oder Wildfeur", "Wasser, so Haar unnd Bart wachsent macht", "Die verlorne sprach", "für den Zahnwehe bewehrte Kunst". – Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg, Hs. 23. Mit einmontierter Fiche auf dem fliegenden Vorsatz: "Handschrift H. 23 Medizinische Sammelhandschrift um 1620, 17. Jahrundert im Besitz von Dr. Gerhard Eis, Ruppersdorf 520 ist nach den Grundsätzen der [durchgestrichen:] Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin von Herrn Doz. Dr. Gerhard Eis im September 1939 aufgenommen worden". Handschriftenbeschreibung 21513.

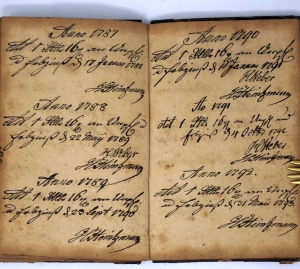

Erbpachtbuch

Erbpachtbuch aus Halle. Deutsche Handschrift auf Papier.

Los 906

Zuschlag

650€ (US$ 739)

Erbpachtbuch aus Halle. Deutsche Handschrift auf Papier. 30 nn., 12 w. Bl. 15,5 x 10 cm. Halbleder d. Z. (Rücken offen, Kanten beschädigt). Halle 1694-1874.

Minutiöse Aufstellung aller Entgelte, Vorschüsse, Anleihen, Zahlungen und Belehnungen der immobilen Güter der Familie Wollmer. Der erste Eintrag listet "Christoph Richter Anno 1694 - Martin Wilhelm Steiger, Christoph Gottlob Wollmer und Fr. Henriette Sophia Wollmerin", es folgen Einträge durch das ganze 18. und bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts: "Frau Henriette Sophie verwittwete Wollmerin jetzte Kochin und in Erbe ihres vorigen Mannes Christoph Gottlob Wollmers Hauß [...]". Der letzte Eintrag datiert am 26. Oktoberr 1874".

Ein interessantes Beispiel, wie Ende des 17. Jahrhunderts ein privates "Grundbuch" angelegt und über zwei Jahrhunderte fortgeführt wurde. Einige Eintragungen weisen den Ort "Halle" (wohl Halle an der Saale) aus. Zumeist werden die durch die Erbpracht geschuldeten Beträge aufgelistet ("10 Gulden Vorschuß, 8 Gulden Wächtergeld, 20 Gulden Haußerlaß; 4 Gulden Grabengeld"), einige Texte sind grundbuchartige Einträge ("Fr. Henriette verwittwete Wollmerin nimmt das Erbe ihres vorigen Mannes für 600 Gulden an. Dass sie mit Zubegriff des Mobiliar-Vermögens 292 Gld. an die Tochter herausgibt. etc. etc. 30. August. 1796". – Gebräunt, meist nur sehr mäßige Gebrauchsspuren, gut leserlich.

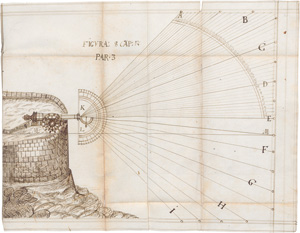

Silberweiß, Lorentz Fabian

"Der großen Artolerie Feuerwerckh vndt Püxenmaysterey Kunst Buech

Los 907

Zuschlag

2.400€ (US$ 2,727)

Handschriften - Wappenbücher - Feuerwerk

Silberweiß, Lorentz Fabian. "Der großen Artolerie Feuerwerckh vndt Püxenmaysterey Kunst Buech". Deutsche Handschrift auf Papier. Deutsche Kurrentschrift. 134 nn. Bl. Schriftraum: ca. 19 x 13 cm. Format 21 x 14,5 cm. Mit 19 Textillustrationen in Federzeichznung (davon 1 gefaltete und 1 Tabelle) und 8 doppelblatt- bis dreiblattgroßen gefalteten Federzeichnungen und Figuren, sowie 2 Tabellen. Pergament d. Z. (etwas abgegriffen, leicht fleckig, mit läd. RSchild). Sigeth 1696.

Reich illustriertes Handbuch zur Militärtechnik, der Artillerie. Mit ausführlichen Anleitungen zum Konstruieren von allerhand Büchsen, Gewehren, Kanonen und der entsprechenden Munition, dem "Feuerwerk" - von dem Konstrukteur und Büchsenmeister Lorentz Fabian Silberweiß zu Sigeth, einer Residenzstadt mit der Burg Huszt, in der die Fürsten von Siebenbürgen zwischen 1556 und 1570 ihren Sitz hatten und von wo diese über das Fürstentum regierten. Die "Kunst" der Verteidigung und Wehrtechnik war von immenser Bedeutung und fundamental für die Herrschaft in der frühen Neuzeit. Das siebenbürgische Sigeth ging 1733 dann als Máramarossziget an die ungarische Krone unter König Karl III, heute nennt sich die im nördlichen Rumänien, Theiß-Tal direkt an der Grenze zur Ukraine liegende Stadt Sighetu Marmatiei.

Der oben zitierte Titel auf Bl. 7, die Angaben über den Autor finden sich auf Bl. 5, auf dem ein Lehrzeugnis für den "Wol gebohrnen Herrn Johann Adam de Went ... des alt Graf Starhembergh. Rgts. zu Fuß bestelter Haubt(mann)" geschrieben ist, dem zu entnehmen ist, daß dieser im Jahre 1696 , die freye Kunst der artollery bey miere (Silberweißen) erlehrnet" hat. Unterzeichnet ist dieses mit "Lorentz Fabian Silberweißen, Kaysl. Stuckh Haubtman zu Sigeth" (heute Rumänien, bis 1921 ungarisch). Zum Inhalt:

S. 2/3: "Explicatio Signorum" (mit den chemischen Zeichen für die verwendeten Pulverarten, etc.). Hier vierfach gestempelt "Bibliothek des k. k. Bombardier Corps.", "K. K. Technische Militär Academie Bibliothek" etc.

S. 5: Lehrzeugnis "Ich Lorentz Fabian Silbereyßen", datiert "1696" und mit vielfachen Unterschriften und einem weiteren Stempel.

S. 7 Titel und Beginn des Textes, die letzten 14 Blätter enthalten:

"Articull welche die Pixenmayster schuldig zu halten sind" (insgesamt 49) und 3 BIätter "Vom Brechzeig der Windt vndt Schrauffen", darunter die Bezeichnung "Ende".

Der seinerzeitige Stückmeister der kaiserl. Grenzfestung Groß-Sigeth behandelt alle Gebiete der Feuerwerkerei, sowohl der Kriegs- als auch der "Lust"-Feuerwerkerei; weiter das ganze Gebiet der Artillerie, die Pulverherstellung (inkl. des "Brechens des Salpeters"), die Richteinstellung der Geschütze, die Herstellung und Dosierung der Ladungen und Kartuschen, etc. Die zum Teil sehr detailiert ausgeführten Zeichnungen illustrieren einen Text, der zu Beginn in Form eines Dialogs zwischen dem "Prixenmaister" und dessen Schüler gehalten ist, später aber als reines Lehrbuch fortgesetzt wird.

Das durchgehend von derselben Hand geschriebene Manuskript weist einige Zusätze einer späteren Hand auf, die die Angaben ergänzen, bzw. die Zeichnungen für den Betrachter besser erläutern sollen. Die Illustrationen mit Skizzen, Diagrammen und Konstruktionsschemata zeigen Anleitungen zum Bauen von Waffen, Munition, Feuerwerkeinrichtungen, aber auch Festungen mit Kanonenstellungen und vieles mehr. Die Tafeln teils auf sehr Büttenpapier mit hübschen Wasserzeichen wie ein Postillon zu Pferde und anders. – Mit Ausnahme einiger Stockfleckchen und teilweise leichter Bräunung und geringen Gebrauchsspuren sehr gut erhalten und ausgezeichnet lesbar, einige Blätter gestempelt. Provenienz: Auktionshaus Tenner, Heidelberg, Kat. 1970, Nr. 20, Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg, Hs. 156. Vorne mit Stempel von "Prof. Dr. Gerhard Eis" (1908-1982) und hinten mit einmontierter Tenner-Beschreibung. Veröffentlicht von G. Eis und H. J. Vermeer, Eine unbekannte handschriftliche Bearbeitung der für Maximilian I. gedichteten, "Lehre eines Kriegsrates", in: Wahrheit und Sprache: Festschrift für Bert Nagel zum 65. Geburtstag am 27. August 1972. Göppingen (1972), S. 81-96.

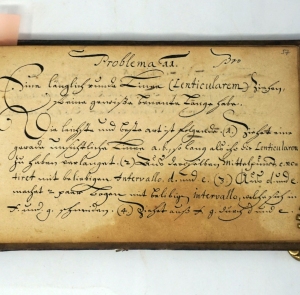

Rezept- und Hausväterbuch

im Nahmen Jesu angefangen den 6. Junij Anno 16 u. 99. Rezept- und Hausväterbuch

Los 908

Zuschlag

600€ (US$ 682)

"Erdbeeren als Heilmittel gegen Gicht"

Rezept- und Hausväterbuch. "Mitt Gottes Hülffe im Nahmen Jesu angefangen den 6. Junij Anno 16 u. 99. Rezept- und Hausväterbuch". Deutsche Handschrift auf Pergament. 76 nn. Bl. Schrift: deutsche Kurrent. Format: 10 x 15,8 cm. Pergament d. Z. (mit wenigen Löchlein, etwas wellig, stärker fleckig und abgegriffen). Sächsischer Raum 1699-1780.

Allumfassendes Rezeptbuch für jede Lebenslage, wohl aus dem Besitz eines Johann George Sultzer, möglicherweise des Schweizer Theologen und Philosophen der Aufklärung (1720-1779), der auf dem Titelblatt zeichnete. Enthalten sind allerhand Ratschläge zur Lebenshilfe, Genesung, Haushaltsführung, Agrikultur und Geometrie, darunter auch Rezepte für ein "Elixir zum langen Leben", alle möglichen Salben und Balsame wie "Morgenstärkung", "Schlag Balsam", "Rosen Balsam", "Ein Säcklein vor die Ohnmacht" (mit Riechsalz), "Ein kostlich Pulver vor die Schwindsucht" und vieles mehr.

Begonnen wurde die von zahlreichen verschiedenen Händen über Generationen weitergeführte Handschrift 1699, die letzten Einträge sind etwa um 1780 zu datieren. Es geht um "Blutgegel, die sich schon vollgesogen, wieder zu neuer Anwendung tauglich zu machen, so daß sie Jahre lang gebraucht werden können", "Erdbeeren als Heilmittel gegen Gicht", "Ein vorzügliches Gedächtnis zu erlangen", "Kopfschmerzen und deren sichere Heilung", "Daß blud in der Nasen zu stillen", "Schwerhörigkeit von Blutandrange zum Kopf", "Bösß Geblüt zu vertreiben", "Reinigung des Geblüts", "Frisches Blut zu machen", "Ohrensausen und Schwerhörigkeit", "Klingen, Tönen, oder Brausen im Ohre", "Für daß Sausen in den Ohren", "Führ immer währende kalte Füße".

Weitere Rezepte enthalten folgende Anweisungen und Methoden: "Obstbäume schnell und in ungewöhnlicher Fülle tragbar, und unfruchtbare fruchtbar zu machen", "Methode, außerordentlich wohlfeile Sachen aller Art anzumalen, oder die sogenannte Milchmalerei von Cadet de Vaux (= Vaur)". Hier wird auf den französischen Apotheker, Chemiker und Agrarwissenschaftler Antoine Alexis Cadet de Vaux (1743-1828) Bezug genommen. Ferner: "Bernsteinlack zu bereiten", "Oellack-Anstrich, ein weißer und dauerhafter", "Schuh- und Stiefelsohlen auf eine wohlfeile Art haltbarer und das Oberleder wasserdicht zu machen", "Rahmen, vergoldete, von Unreinigkeiten der Mücken und Spinnen zu befreien", "Raupen auf eine leichte Weise zu vertilgen", "Seife ohne Kosten und wenige Mühe sich selbst zu bereiten", "Ein sicheres Mittel dafür das Lam[p]endocht immer reinbrenne und nicht dampfe , auch das Oel rein und sehr sparsam brenne", ein Rezept für das Allheilmittel "Oximel": "Nimm 1/2 Pfund gut gereinigten gesäuerten Honig und 1/2 Pfund recht scharfen Weineßig ...".

Es folgen Anweisungen zur Geometrie mit der Beschreibung und Lösung von zehn, von 1-10 durchnummerierten "Problemen", darunter, wie ein Oval zu konstruieren sei, "Problema 4 Eine gerade Linie in soviel gleiche Theile theilen als man will" mit jeweiligen korrespondierenden Zeichnungen und Skizzen. Problem 9 "In einem Zirckel ein regulares Sechseck einschreiben ... Der Semindiameter selbst ist das Latus eines Sechs-Ecks" etc. – Vereinzelt etwas fleckig, mit Gebrauchsspuren, Bräunungen, Fingerflecken und geringen Feuchträndern, aber allenthalben und lesbar und mit wohlerhaltenen Texten. Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg, Hs. 47, mit dessen eigenhändigem signierten Eintrag in Bleistift auf dem hinteren Innenspiegel: "Erworben am 10. Juni 1940, am Tage des Eintritts Italiens in den Krieg, in Dresden, beim Antiquar Paul Wicke, vgl. dessen Katalog 236, Nr. 1439. GEis".

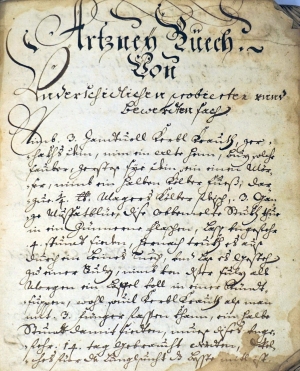

Arzneibuch

von underschidlichen probierten und bewerten sach." Deutsche Handschrift auf Papier.

Los 909

Zuschlag

650€ (US$ 739)

"Das Pestschutzmittel des Bildhauers Johann Franz Pernegger"

"Artzney Büech von underschidlichen probierten und bewerten sach." Deutsche Handschrift auf Papier. 172 nn. Bl. Ca. 20-22 Zeilen. Schrift: deutsche Kurrentschrift. Format: 19 x 16 cm. Flexibler Marmorpapierband (Bezug stärker gebräunt, fleckig, mit Fehlstellen und Läsuren). Deutschland Anfang 18. Jahrhundert.

Umfangreiche Pharmakopöe mit Hunderten von weitlich erprobten, für gut und wirksam befundenen und damit weithin bewehrten Rezepturen und Heilungsanweisungen für alle möglichen Gebrechen: "Ein Getrang zur Gall", "Ein guetes purgier Trankhe für alte und Junge Leuth", "Ein bewertdts Schlag Sälbl", "St. Joannes Öhl", "Goldenes Salbl Wasser" und vieles mehr. Der bedeutende Germanist und Mediävist Gerhard Eis (1908-1982) trug auf dem Rückdeckel eine bibliographische Angabe ein mit Hinweis auf die eine Veröffentlichung in der Zeitschrift "Medizinische Fachprosa", in der er seinen Aufsatz über das "Pestschutzmittel des Bildhauers Johann Franz Pernegger" veröffentlich hat. – Im Innenspiegel Stempel des "Prof. Dr. Gerhard Eis". mit dessen Signatur "Cod. 200) und dem Eintrag auf dem inneren Rückdeckel: "Gekauft bei Jacques Rosenthal (Hans Koch) in Eching, 7.I.1972 GEis." Teilveröffentlicht in Gerhard Eis, Das Pestschutzmittel des Bildhauers Johann Franz Pernegger. In: Medizinische Fachprosa des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit XXVI, (1972), S. 315-317.

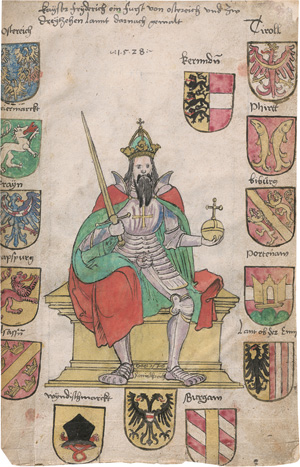

Wappenbuch. Deutsche Handschrift auf Papier. 2 w., 3 (Register), 196 erratisch num., 1 w., 7 gefaltete, 1 w., 6 , 2 w. l. Bl. Mit 1623 gezeichneten und kolorierten Wappen sowie 3 gezeichneten und kolorierten Figuren. 30 x 20 cm. Halbleder des 19. Jahrhunderts (berieben, bestoßen, Kapitale mit kleinen Einrissen und winzigen Fehlstellen) mit goldgeprägtem RSchild und goldgeprägtem Monogramm "SR". Deutschland um 1720.

Ein in beträchtlicher Anzahl von Geschlechterwappen illustriertes Wappenwerk über die europäischen Adelsgeschlechter. Die in verschiedenen Formaten, in kräftigem Kolorit und teils mit Golderhöhung gezeichneten Wappen bestechen durch ihre präzise und detaillierte Ausführung insbesondere im oberen Bereich der Rangkrone und dem Helmwulst.

Dargestellt ist zu Anfang die Figur "Kayser Freijdrich" mit der Datierung "1528" und den Wappen seines Herrschaftsgebietes wie zum Beispiel "Alt Ostereich", "Steiermark", "Hapsburg", "Tiroll", "Burgam", "Bibürg", "Phirtt" etc.

Darauf folgend zahlreiche Länder-, Geschlechter- und Kirchenwappen wie: "Das römijsche Reich", das Geschlecht der "Rottam", "Der Konig vo(n) Babilon", "Der Konig von Egijptam", "Chonig von Libia", "Der hochgeborn kunig vo(n) walma", " Das witter India", "Der priester johan das", "priester Johan des sem dy", "Konig von polan", "konig von Galitia", "Chonig von Franckreych", "Maintz ... Epus Maguntinus", "Kolln ... Epus Coloniensis", "Triere ... Epus Treuerenjes", " Die pfalzgraffen beym Reim", "Die Grapfphalz Tiroll", "Herzog von Geldern ..." etc.

Die erratische handschriftliche Paginierung der ersten Blätter lautet: 13 nn., 11, 13-20, 24-28, 31-43, 45-59, 61-65, 1, 70-197 hs. num. Bl. – Teilweise mit hinterlegten Stegen, kleine bis mitelgroße Einrisse und stock-, finger- und braunfleckig. Darstellungen vereinzelt leicht berieben, sonst sehr klar und besonders fein gearbeitet. Mit montiertem Schildchen auf dem dritten Blatt: "Das wappenbuch ist gemacht worn durch m. v. R. da man gut Jahr 1528." Provenienz: Zurückgegebenes Werk aus der Schenck’schen Fidei-Kommiss-Bibliothek Flechtingen. Verwahrung ab 1945 in der Stadtbibliothek Magdeburg, vorher Carl Jakob von Schenck als letzter Eigentümer der Wasserburg Flechtingen: "Nr. 55".

Wappenbuch

Fama virtutis stimulus sunt duo quae faciunt ut quis sit nobilis

Los 911

Zuschlag

5.000€ (US$ 5,682)

Mit über 2000 gezeichneten und kolorierten Wappen und Figuren

Wappenbuch. "Fama virtutis stimulus sunt duo quae faciunt ut quis sit nobilis". Deutsche Handschrift auf Papier. 219 erratisch num., 40 (weiße), 20 Bl. (Register). Mit gezeichnetem und koloriertem Titel, 2789 gezeichnete und teils kolorierte Wappen, 22 gezeichnete und kolorierte Figuren und 2 gezeichnete und kolorierte Porträts. 31 x 19,5 cm. Pergament d. Z. (etwas berieben und fleckig) mit hs. RTitel. Deutschland um 1720.

Reich illuminiertes Wappenbuch mit über zweitausend Figuren- und Wappenzeichnungen, teils im kräftigem Kolorit und mit handschriftlichen Bezeichnungen der Geschlechternamen. Das gezeichnete Titelblatt trägt den lateinischen Spruch "Fama virtutis stimulus sunt duo quae faciunt ut quis sit nobilis" (etwa: "Ruhm und Tugend sind die beiden Dinge, die einen edel machen").

Das Werk hebt an mit der Darstellung der Wappen der biblischen Geschlechter aus dem Alten Testament, angefangen bei der Familie König Davids: "Diese Wappen sollen die allerersten gewesen seyn, waren Flavii Josephi jüdischen historien nach König Davides zu Jerusalem ...". Es folgen kolorierte Federzeichnungen der Heiligen Drei Könige, "Melchior, Caspar, Balthasar" mit Ihren und weiteren Wappen. Desweiteren die Länderwappen der antiken biblischen Ortschaften wie Syrien, Babylonien, dem Perserreich, von Armenien, Indien sowie zahlreichen europäischen Wappen von Frankreich, England, Deutschland etc. Neben den Wappen wurden auch verschiedene Stammbäume und bedeutende Könige, Kaiser und Herzöge gezeichnet wie zum Beispiel "Philippus König aus Frankreich", "König Albrecht von Österreich", "Rex Ladislaus", "Imperator Fridericus Caesar et Augustus", "Kaiser Ludwig", "Kaiser Carl", "Herzog Ludwig der alte" und "Herzog Ludwig", "Herzog Albrecht" und viele weitere.

Der frühere Besitzer schrieb zudem eine kleine Einführung und Erklärung zu der teils unsortierten Anordnung der Zeichnungen: "Nachdem die Wappen dieses Buechs zu unterschiedlichen mahlen von vielerey Orthen zusammen colligirt worden, haben sie den höchren Ständen nach, nicht ordentlich nacheinnander gesetzt können werden, soll aber jedem Geschlecht unpraejudicirlich an seiner Aestimation, Ehr und Dignitation seyn ..." (verso Titel).

Die erratische handschriftliche Paginierung lautet:

1-167, 169-256, 258-338, 339-441, 444-446 S. Das Buch setzt sich aus folgenden Lagen zusammen: a10 b14 c10 d12 e14 f10 g14 h10 i14 j10 k14 l10 m14 n10 o14 p10 q14 r12 s12 t10 u12 v12 w20. – Vor- und Rückspiegel mit kleinen Wurmgängen, Titel teils lose, teils etwas stock- und fingerfleckig, die leeren weißen Blätter jedoch erstaunlich sauber und frisch.

Provenienz: Zurückgegebenes Werk aus der Schenck’schen Fidei-Kommiss-Bibliothek Flechtingen. Verwahrung ab 1945 in der Stadtbibliothek Magdeburg, vorher Carl Jakob von Schenck als letzter Eigentümer der Wasserburg Flechtingen: "Nr. 14"

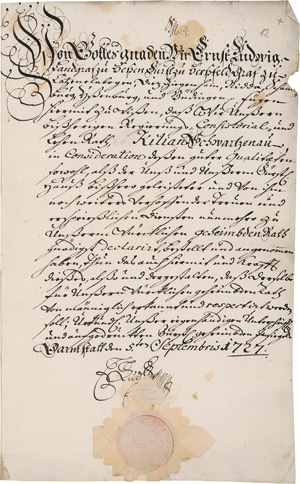

Darmstädter Urkundenbuch

Album mit ca. 130 Urkunden der Fürsten von Schwarzenau

Los 912

Zuschlag

1.600€ (US$ 1,818)

Darmstädter Urkundenbuch. Album mit ca. 130 Urkunden der Fürsten von Schwarzenau, Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt etc. 34 x 21,5 cm. Pappband vom Ende des 19. Jahrhunderts (etwas beschabt, bestoßen und berieben) mit hs. Titelschild. Darmstadt, Braunschweig-Lüneburg, Katzenellenbogen, Berlin, St. Petersburg etc. 1727-1818.

Umfangreiches Urkundenbuch als zusammengebundenes Album von zahlreichen originalen Dokumenten in zeitgenössischen Abschriften und "Copie" von Bestallungskurkunden, Erlassen, Mandaten, etc. aus der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Das Fürstentum des Heiligen Römischen Reichs war im Jahre 1567 bei der Teilung der Landgrafschaft Hessen geschaffen, zu dem die Obergrafschaft Katzenelnbogen im 18. Jahrhundert gehörte. Fürst der Grafschaft war Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1667-1739), unter dessen Namen hier viele Urkunden gezeichnet wurden.

Vorhanden u. a.: "Original Bestallungs-Brief vor den bißherigen Regierungs-Rath Kilian Schwartzenau als nunmehrigen Geheimden Rath 1727", von dem "Königl. Groß-Britannische Zum Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgl. Ober Appellations-Gericht verordneter Rath und Praesident, auf Vice-President ... an den Fürstl. Heßen-Darmstedtzschen Regierungs Rath Schwartzenau", "Von Gottes Gnaden Ernst Ludwig, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Herßfeld, Graff zu Catzenelnbogen ... Darmstadt, den 5ten September Anno 1727".

Der Zeitraum umfasst die Jahre 1727 bis 1813, mit einem "Patent als Oberst-Lieutnant von der Cavallerie für den Major und Commandeur des Ersten pommerischen Landwehr-Cavallerie-Regiments von Schwarzenau", gegeben "Berlin, den 9. Dezember 1813" mit großem tektierten Siegel. Es folgt eine russische Kupferstich-Urkunde des russischen Zaren Alexander I. (1777-1825), "gegeben zu Sankt Petersburg am 25. Dezember 1818", ebenfalls mit tektiertem Siege.

Überaus reiches Quellenmaterial zur Geschichte des Fürstentums, aber auch zur Geschichte der deutschen Länder in jener bedeutenden Zeit bis zu den Napoleonischen Kriegen und deren Ende 1813. Cabei auch einige gedruckte Mandate, Erlasse etc. Das Titelschild lautet: "Bestallungen und Patente in Bezug auf die Kanzler Kilian, den Staats-Minister Joachim Ludwig und dem Obersten Eberhard von Schwarzenau von 1701 (d. i. 1727) bis 1818". – Übliche Gebrauchsspuren, teils kleine Risse, Löchlein, Flecke und Läsuren, meist aber sehr gut erhalten.

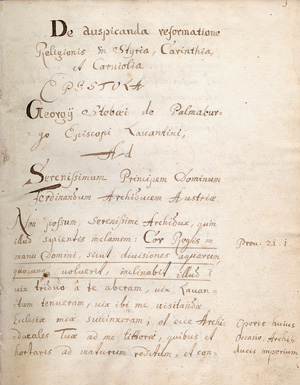

"Jesuiten-Briefe eines glühenden Eiferers" - in neuer Lesart

Stobäus von Palmburg, Georg. Deutsch Handschrift auf Papier. 209 num. 21-22 Zeilen. Schrift: Gotica textualis, Textura, Bastarda etc. Format: 20 x 15,8 cm. Pergament d. Z. (etwas fleckig, beschabt, bestoßen, Block verschoben, ohne Bindebänder) mit hs. RTitel. Österreich um 1730.

"Der Codex enthalt fünf Briefe des Lavanter Bischofs Georg Stobaeus von Palmburg (1584-1618), der als tatkräftiger Verfechter der Gegenreformation in Kärnten, Steiermark und Krain eine bedeutende Rolle in der österreichischen Landesgeschichte gespielt hat. Er war eine der treibenden Kräfte unter Erzherzog Ferdinand, der 1596 die Regierung der innerösterreichischen Länder in Graz antrat.1597 wurde Stobaeus sein Statthalter in Graz.1598-1600 erreichte die Gegenreformation durch Ausweisung der lutherischen Geistlichen und Zwangskonversionen ihren Höhepunkt. Mit diesem Thema beschäftigen sich die fünf vorliegenden Briefe […]. Alle fünf Briefe sind bereits gedruckt bei Marcus Hansiz: Germaniae Sacrae Tomus II. Archiepiscopatus Salisburgiensis chronologice propositus. Augustae Vindelicorum 1729; wahrscheinlich später (mindestens Z. auch in den mir nicht zugänglichen Epistolae ad Diversos Georgii Stobaei de Palmaburgo Episcopi Lavantini Venedig 1749 und Wien 1757. […]

Nachweis im einzelnen:

1) De auspicanda reformatione religionis ad Ferdinandum Archi- ducem. 20.August 1598 (S.1-37), Hansiz II, S .713-720.

2) De peracta reformatione ad Carolum Archiducem. 1.Mai 1604 (S. 38-171), Hansiz II, S.676-708 .

3) De prosequanda reformatione ad Ferdinandum Archiducem, 31.Juli 1605 (S.173-196), Hansiz II, S. 736-742.

4) De resecandis Häreticorum reliquiis ad erdinandum Archiducem, vom 28. September 1615 (S.197-205), Hansiz II, S. 742-744.

5) De fundando S.J.Collegio ad Clementem VIII. Pont. Max. vom Dezember 1600 (S. 206-209), Hansiz II, S.734f.

Zur Textgeschichte kann ich auf Grund meiner Materialien nur dies sagen: Bemerkenswert ist, daß sowohl Hansiz als auch die Handschrift die fünf gleichen und nur diese Briefe bieten. Die Handschrift geht wohl nicht auf den Druck von Hansiz zurück,wie die gänzlich voneinander abweichenden Randtitel, die beide Texte aufweisen,und kleinere orthographische Differenzen zeigen. Der umgekehrte Fall ist auf Grund der Provenienz der Handschrift ebenfalls kaum anzunehmen. Beide Texte scheinen demnach sich mittelbar oder unmittelbar auf eine gemeinsame Vorlage zu stützen. Weitere Nachforschungen müßten in Österreich vorgenommen werden" (Peter Moraw auf beiliegender Expertise). – Im Innenspiegel eine Fiche des Professors Dr. Gerhard Eis, der der Handschrift die Signatur "Eis Handschrift 28" gab. Beiliegen o.g. masch. Schreiben sowie ein eigenh. Schreiben von Peter Moraw über die Handschrift mit Jesuitenbriefen "eines glühenden Eiferers".

Epitome Historiae Universalis

Deutsche Handschrift auf Papier. 26-36 Zeilen.

Los 914

Zuschlag

200€ (US$ 227)

Mit eigenhändigem Brief und Gutachten des bedeutenden Historikers Peter Moraw

Epitome Historiae Universalis. Deutsche Handschrift auf Papier. 26-36 Zeilen. Schrift: deutsche Kurrent-Kursiva. Format: 19 x 15,5 cm. Halbpergament d. Z. mit Marmorpapierbezug(etwas abgegriffen, berieben, schabt und bestoßen). Slowenien 1733.

"Obwohl der geistesgeschichtliche Standort und die Zweckbestimmung der 'Epitome' recht genau bestimmt werden konnten, ist es leider nicht gelungen, den Autor nachzuweisen. Daß beide Tatbestände aufs engste miteinander zusammenhängen, wird das Folgende zeigen. Es handelt sich um eine Darstellung der Universalgeschichte von der Erschaffung der Welt bis zur Geschichte des Kaisers Caligula und zwar um eine - aus welchen Gründen auch immer - abgebrochene Abschrift, da die letzte Überschrift (fol. 87v.) ein Kapitel bis Kaiser Theodosius ankündigt. Ob dieser Abschrift eine gedruckte Vorlage zugrunde lag, läßt sich nicht eindeutig angeben. Geht man von dem gesicherten Datum 1733 aus, so ist zum Inhalt zu sagen, daß eine sehr konservative, wenn nicht in ihrer Zeit schon überholte Darstellung vorliegt, die in jeder Hinsicht konventionell erscheint. Seit Melanchthon hat man in dieser Art Universalgeschichte mit starker Betonung der alten Geschichte geschrieben; eine Reihe ähnlicher Kompendien kann man bis tief ins 18. Jahrhundert hinein verfolgen, die wegen ihrer Dürftigkeit und Gleichförmigkeit meist schwer zu scheiden sind" (aus dem ausführlichen Guachten Dr. Peter Moraw, Historisches Seminar, Universität Heidelberg). – Kaum fleckig, wohlerhalten, saubere Schrift. Provenienz: Sammlung Prof. Dr. Gerhard Eis, Heidelberg, Hs. 30. Mit einmontierter Fiche auf dem fliegenden Vorsatz: "Handschrift H. 30 Weltgeschichte, deutsche, 18. Jahrhundert (1733) im Besitz von Dr. Gerhard Eis, hinterer Innendeckel mit Eintrag von Eis: "Die Hs. wurde - wie aus der Bücherei-Eintragung auf dem Vorderckel zu erschließen ist - in Großschützen in der Slowakei benützt. Wahrscheinlich wurde sie auch dort geschrieben." - Beiliegt Brief und Gutachten des aus Mährisch Ostrau stammenden Historikers Dr. Peter Moraw (zus. 4 Bl.).

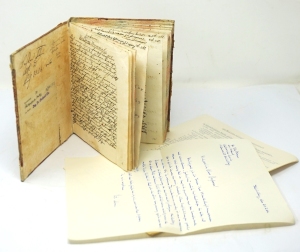

Bassewitz, Magdalena Sophie von

Artzeney Buch [mit] enthaltenen und befindlichen Recepten

Los 916

Zuschlag

400€ (US$ 455)

Bassewitz, Magdalena Sophie von. "Artzeney Buch [mit] enthaltenen und befindlichen Recepten". 20 nn. Bl. (le. 3 w.), ca. 900 hs. pag. S. 21,5 x 17 cm. Moderner Pappband unter Verwendung des Interims-Umschlags d. Z. (dieser lädiert, rissig, fragmentarisch). Plaue bei Brandenburg 1737.

Umfangreiches pharmazeutisches Rezeptbuch, laut einem Eintrag auf dem Vorderdeckel von einer Magdalena Sophie von Bassewitz, geborene Stockhausen. Bei dieser handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Ehefrau von Christoph von Bassewitz (1670-1745), Generalmajor und Fürstlich Bayreuthischer Geheimer Rat. Enthalten sind Hunderte von Rezepten gegen alle möglichen Krankheiten, mit Kuren, Tinkturen, Anweisungen zur Tablettenherstellung und vieles mehr. Darunter "Ein edles und kräfftiges Krafftwasser", "Das allerbeste Schlagwasser", "Ein Pulver zum purgiren", "Ein gutes Laxier Pulver", "Ein gutes Bräun Pulver ist gut für die Ungarische Krankheit", "Ruhe Pulver das denen Leuten gawol hilft", "Rauch für die Pest", "Herzstärkung wann das geblüt zu viel gehet auch für die Ohnmachten", "Wann einem Menschen weder Essen noch trinken schmeckt und bitter ist", "Für die Krätze eine Salbe", "Für die Würmer", "Purgier Brandtwein", "Eine kostliche Salbe für den Brand", "Wann einem die Lunge im Hals steiget", "Für das Lochfeuer eine bewährte Kunst", "Wie man die Ziegen Butter zum abwischen", "Für die Unsinnigkeit wann einer im Gehirn verrückt ist, dass vielen Leuten geholfen", etc.

Das Werk gliedert sich in ein "Register der in diesem Artzeney Buche enthaltenen und befindlichen Recepten, eingerichtet nach dem Alphabet die Zahl bedeutet die Paginam", worauf die Rezepte folgen in etwas erratischer Pagination 1-80, 97-806, 811-878, 883-894 und 897-912. – Kaum gebräunt und leicht stock- und fingerfleckig. Innengelenke hinterlegt, kleinere Randläsuren. Vorsatz mit montiertem hs. Besitzvermerk und zeitgenössischem Besitzvermerk: "Dieses Buch ist im original abgeschrieb ... Frl. Mutter Frau Magdalene Sophie von Bassewitz geborene von Stockehause zusamm getragen. Im Jahr 1737 [?]".

"Dieses vorstehende ist von meinem Vater ehrwürdigen Andenkens, dem weyland Cammergerichts Praesidenten, und Hohe Dechand zu Brandenburg des Johanniter Maltheser-Ordens, ... Erbheer auf Kührowburg, Bahnitz, Sickow, ... Potrimschen, Nendrinen, Saltzbaur Herrn Hans Christoph von Görne im Jahre 1737 geschrieben. Friedrich Christoph Boden d. 23. Februar 1796 [...]".

Heilige Uschi bete für uns und Europa

St. Ursula. Gemaltes Spitzenbild in Gold und Farben auf Papier. 18,4 x 12 cm. Unter Passepartout montiert. Mitte des 18. Jahrhunderts.

Die Kölner Heilige Sankt Ursula mit ihren Attributen, Pfeil, Kreuzfahne, Schiff, die die Patronin der Tuchhändler und der Universitäten. Sie ist hier im Oval vor einer Lichtgloriole dargestellt, eingefasst von einer großen Kartusche mit Pinselgoldrahmen in Wellenform und kalligraphischen Schlingschraffuren, unten in Gold "S. Vrsulla". – Kaum Gebrauchsspuren.

"Exercitium Sabathinum in honorem nominis Mariae. Cultui Deiparae Beatae Congregationis esse Coeli Dominae Corpore prostratus. Amen". Lateinische und deutsche Handschrift auf Papier. 47 nn., 39 w. Bl. Mit 3 montierten Kupferstichen. Ca. 14-20 Zeilen. Schriftraum: 9,3 x 7 cm. Format: 9,5 x 7,5 cm. Pergament d. Z. (ohne Rücken, lädiert, größerer Wasserfleck) unter Verwendung einer lateinischen Handschrift des 15. Jahrhunderts. Süddeutschland, 18. Jahrhundert.

In diesem Büchlein sind anfangs lateinische Gebete und Auszüge aus Psalmen enthalten. Dann folgt in kleiner und anderer Schrift ein in deutscher Sprache geschriebener Teil mit etwa 20 Lebensregeln. Besipielsweise "Von dem studiren. das ander ist, daß du studierest mit allen möglichisten Fleiß, Tag und nacht, und dein greste Freudt studieren seye. Gebe nit zue, daß dir einer vorgehe in der Schuell; Fang gleich ietz an, und schiebs nit auf". – 2 Blatt lose, teils fleckig. Die Kupferstiche etwas flau.

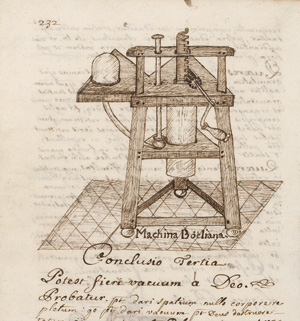

Pars tertia philosophia de phisica

Lateinische Handschrift auf Papier. Vorlesungsmitschrift

Los 919

Zuschlag

400€ (US$ 455)

Pars tertia philosophia de phisica. Lateinische Handschrift auf Papier. Vorlesungsmitschrift. 580 num. S., 1 Bl. Ca. 30-33 Zeilen. Kurrentschrift. Schriftraum: Ca. 18 x 13 cm. Format: 21,5 x 16,5 cm. Mit 22 Federzeichnungen in Sepia im Text. Flexibles Pergament d. Z. (berieben, fleckig, stärker lädiert, mit einigen Fehlstellen). Frankreich um 1760.

Dritter Teil einer lateinsichen Vorlesungsmitschrift zur Philosophie und Physik. Behandelt werden unter anderem folgende Themen: "Questio prima de numero principiorum corporis naturalis", "Principia, materia, forma et privatio", "Conclusio prima ... existit materia prima", "Conclusion ultima dantur in viventibus formae partiales", "Solvitur objectiones expate omniopotentiae dei", "Secunda classis de legibus motus", "Conclusio secunda duo corpora possunt esse divinitus in eodem loco".

Mit Diagrammen und detaillierten technischen Zeichnungen zur Verbildlichung verschiedener physikalischer Experimente und Gesetzen, darunter eine Booleische Maschine, das Sonnensystem, eine hübsche Federzeichnung wohl zur Schiffsnavigation mit mehreren Seglern auf wildem Meer und weiteres.

Es sind weder der Name des Vortragenden noch der Name des Schreibers zu ermitteln. Den Federproben auf den Vorsätzen des Bandes zufolge scheint letzterer ein Franzose gewesen zu sein (unter den Federproben auf der Verso- Seite des vorderen Vorsatzblattes wird zweimal wird der Ortsname Caen genannt: "A Monsieur le vicomte de Caen ou son lieutenant supplie très humblement Charles de Lacoudre" und ",bourgeois de Caen"; auch die anderen Federproben sind französisch). – Buchblock teils gelöst. Vorsätze und die ersten folgenden Blätter stärker lädiert und mit alten Marginalien. Minimal tintenfleckig, teils eselsohrig, gut lesbare kalligraphische Schrift. Innen sauberes Exemplar.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge

![Lot 916, Auction 124, Bassewitz, Magdalena Sophie von, Artzeney Buch [mit] enthaltenen und befindlichen Recepten](/images/catalogues/124/JPEG_300/0916a.jpg)