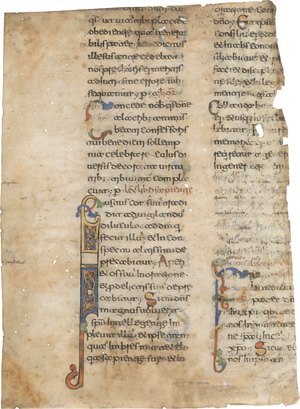

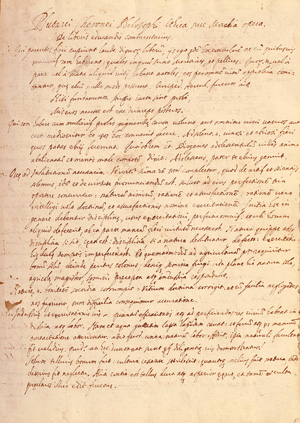

Beneventana

Fragment eines süditalienischen Chrogebet-Brevier

Nachverkaufspreis

5.000€ (US$ 5,556)

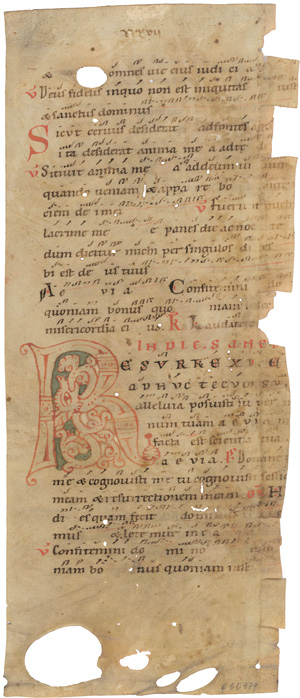

Resurrexi

Großes Fragment aus einem Gregorianischen Messbuch

Nachverkaufspreis

2.000€ (US$ 2,222)

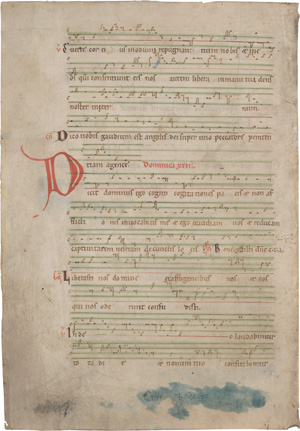

Neumenhandschrift

"Si iniquitates domine". Einzelblatt aus einem Antiphonar

Nachverkaufspreis

2.500€ (US$ 2,778)

Laudes salvatori

Einzelblatt aus einer lateinischen Choralhandschrift

Nachverkaufspreis

1.800€ (US$ 2,000)

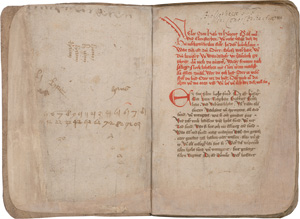

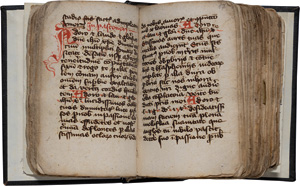

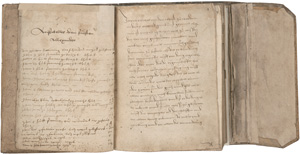

Katechetische Sammelhandschrift

Deutsche Handschrift auf Papier. Südwestdeutschland um 1400

Nachverkaufspreis

40.000€ (US$ 44,444)

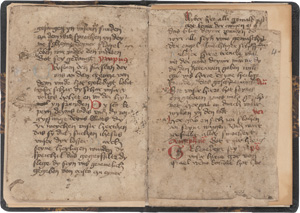

Passionalsbrevier

Umfangreiches Fragment aus einer spätmittelalterlichen Gebetshandschrift

Nachverkaufspreis

1.600€ (US$ 1,778)

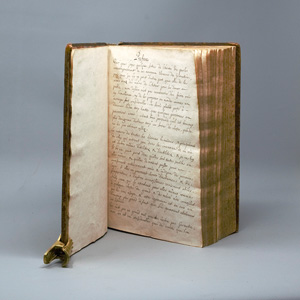

Johannes von Neumarkt

Mystische Sammelhandschrift. Deutsche Handschrift auf Papier. Nürnberg, St. Katharina, 2. Drittel des 15. Jahrhunderts. - Umfangreiche spätmittelalterliche Sammelhandschrift

Nachverkaufspreis

24.000€ (US$ 26,667)

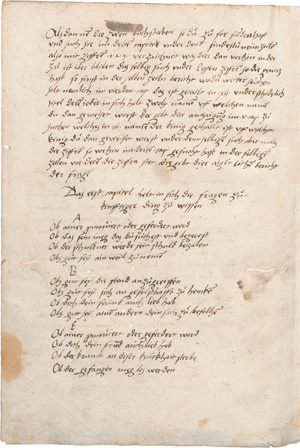

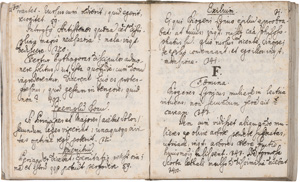

Geomantia

Eyn kunst des warsagens. Deutsche Handschrift auf Papier. Süddeutschland, frühe Mitte des 16. Jahrhundert

Nachverkaufspreis

600€ (US$ 667)

Eleazar und der verlorene Sohn

Fragmente aus zwei biblischen Erzählungen. Deutsche Handschrift auf Papier. Süddeutschland (Zell?) 1542 und 1545.

Nachverkaufspreis

1.000€ (US$ 1,111)

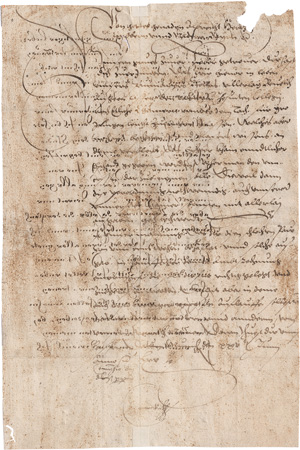

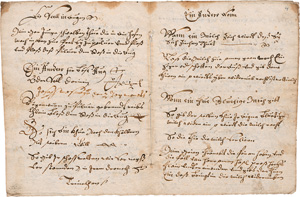

Weinmeister, Georg

Zwei Briefe an den Ingolstädter Zöllner Georg Weinmaister

Nachverkaufspreis

200€ (US$ 222)

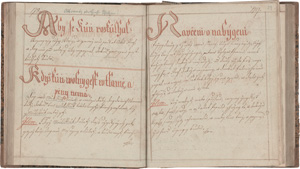

Rosarium philosophorum

Alchemistische Sammelhandschrift. Deutsche Handschrift auf Papier.

Nachverkaufspreis

18.000€ (US$ 20,000)

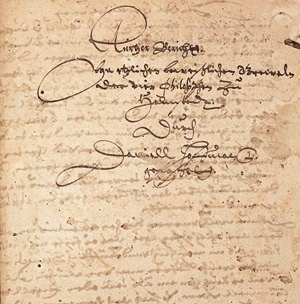

Hoffmann, Daniel

Kurtzer Bericht von etlichen beweißlichen der vier Philosophen zu Helmstedt

Nachverkaufspreis

800€ (US$ 889)

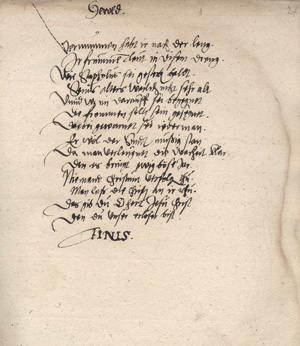

Dialogus oder gesprech von dem absterben

Friderici Staphyli. Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1600. - Abschrift

Nachverkaufspreis

180€ (US$ 200)

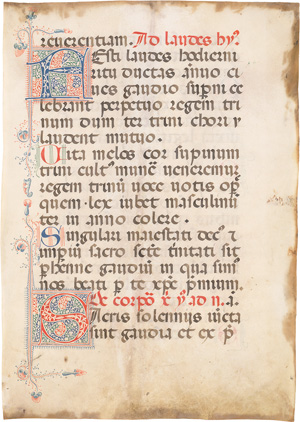

Ad Laudes hymnus

2 Einzelblätter aus einer großen Antiphonale-Handschrift. Italien um 1620. Mit mehreren Initialen

Nachverkaufspreis

200€ (US$ 222)

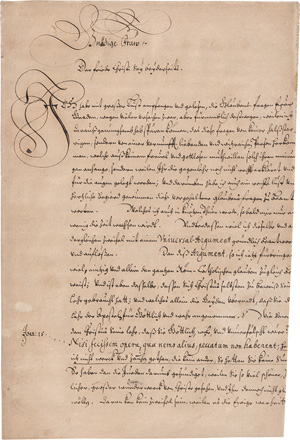

Conrad, Balthasar

Traktat von der Glaubwürdigkeit und Unverfälschtheit der katholischen Lehre. Deutsche Handschrift auf Papier

Nachverkaufspreis

240€ (US$ 267)

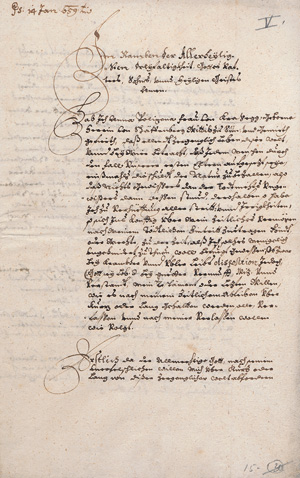

Testament

der Anna Polixena von Krasseg. Schloss Krasseg (Steiermark) 1659

Nachverkaufspreis

200€ (US$ 222)

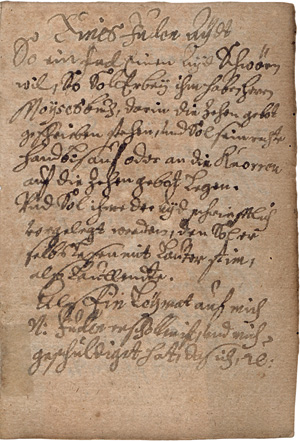

Hostauer Judeneid

Deutsche Handschrift auf Papier. 7 S. auf 4 Bl. 14-18 Zeilen

Nachverkaufspreis

1.800€ (US$ 2,000)

Arnauld, Antoine

Nouveaux Elemens de Geometrie. Frankreich 1667. - Sehr saubere und klare Abschrift der wohl ersten Ausgabe.

Nachverkaufspreis

1.000€ (US$ 1,111)

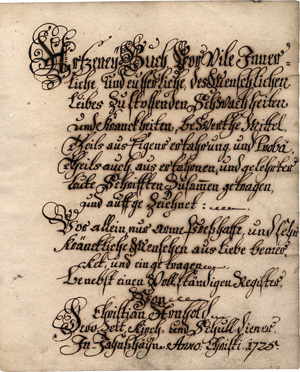

Arnhold, Christian

Artzeney Buch Vor vile Jinnerliche, und eusserliche, des

Nachverkaufspreis

250€ (US$ 278)

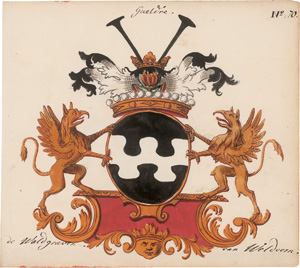

Liebenberg

"Sammlung fürstlicher und adeliger Wappen". Deutsche Handschrift auf Papier. Um 1728

Nachverkaufspreis

3.000€ (US$ 3,333)

Rossarznei und geistliches Lied

Deutsche Handschrift auf Papier. Deutschland 1728

Nachverkaufspreis

220€ (US$ 244)

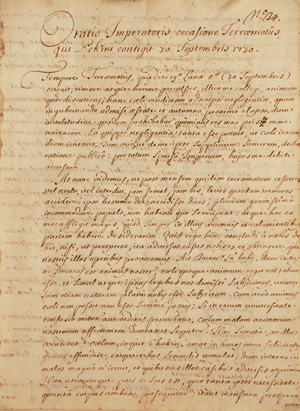

Oratio Imperatoris

occasione Terraemotus Pekini - Lat. Handschrift

Nachverkaufspreis

500€ (US$ 556)

Vitalis, Marineoffizier

Journal de la campagne que l'escadre des huit galères du Roy viennent de faire, présenté à Monseigneur le duc d'Anville. Marseille 1734

Nachverkaufspreis

2.000€ (US$ 2,222)

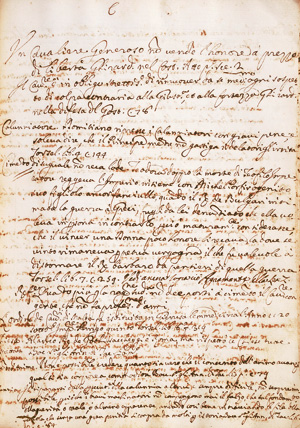

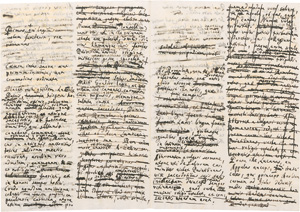

Römische Geschichte

Lateinisches Manuskript zur römischen Geschichte. Handschrift in schwarzbrauner Sepiatinte auf Papier. Italien Mitte 18. Jahrhundert

Nachverkaufspreis

300€ (US$ 333)

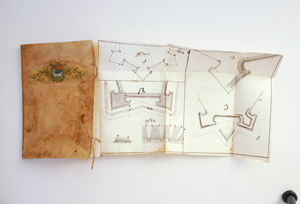

Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban

Breve Istruzione per l’intelligenza della Fortificazione Moderna

Nachverkaufspreis

500€ (US$ 556)

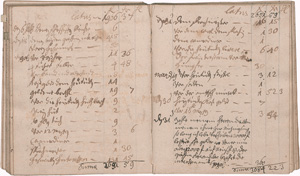

Neuschloß

Kontorbuch aus der Kaunitz-Bibliothek Neuschloß. Deutsche Handschrift auf Papier

Nachverkaufspreis

500€ (US$ 556)

Meister Albrant

"Albrechts Roßarzneibuch, Rosenberger Pelzbuch"

Nachverkaufspreis

500€ (US$ 556)

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge