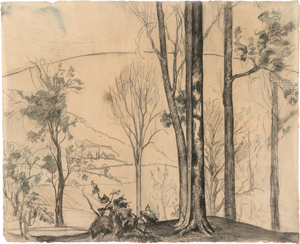

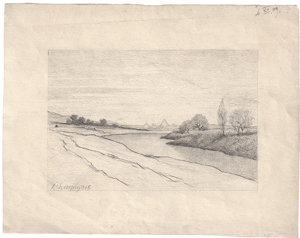

Kanoldt, Edmund Friedrich - zugeschrieben

Die Côte Azur bei Monaco vom Roccabruna (Roquebrune-Cap-Martin) aus gesehen

Los 6880

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

625€ (US$ 710)

zugeschrieben. Die Côte Azur bei Monaco vom Roccabruna (Roquebrune-Cap-Martin) aus gesehen.

Bleistift auf Velin. 26 x 35 cm. Rechts unten in Bleistift bezeichnet und datiert "Rocca Bruna / 25. April 1886 / Monaco von Roccabruna aus gesehen.".

Werner, Anton von

Gewandstudie für eine Damenportrait

Los 6882

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.000€ (US$ 1,136)

Gewandstudie für das Portrait der Sängerin Alberta Ferlesi.

Schwarze Kreide und Bleistift auf getöntem Papier, weiß gehöht. 43,2 x 37,5 cm. Mit Bleistift bezeichnet und datiert "Carlsruhe 186[5]", sowie darunter "1865".

Das Porträt zeigt die berühmte Prager Sängerin und enge Freundin Anton von Werners, Alberta Ferlesi (1838-1913), die bei Frantisek Skroupa in Prag und bei Pauline Viardot-Garcia in Paris ihre Gesangsausbildung erfuhr und die Anton von Werner mehrfach portraitierte. Als dramatische Sängerin verfügte sie über ein erstaunlich breites Spektrum. Ihre Engagements führten sie über Karlsruhe, Berlin, Baden-Baden schließlich nach Moskau.

Provenienz: Nachlass Anton von Werner, Berlin, Nr. 743.

Privatsammlung Berlin.

Literatur: Dominik Bartmann (Hrsg.): Anton von Werner - Geschichte in Bildern, München 1993, Z 1867-40.

Werner, Anton von

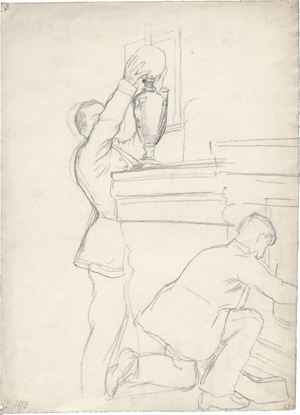

Zwei Deutsche Soldaten am Kamin im Etappenquartier vor Paris

Los 6883

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

750€ (US$ 852)

Zwei Deutsche Soldaten am Kamin im Etappenquartier vor Paris.

Schwarze Kreide auf Velin. 47,3 x 33,5 cm. Im Unterrand in Bleistift datiert "1893" und der Nachlass-Nummer "624.".

Eine der zentralen Figurenstudien für das berühmte Gemälde "Etappenquartier vor Paris in Brunoy", das Anton von Werner 1893/94, auf Grundlage einer Skizze vom 24. Oktober 1870 und nach der Erinnerung entwarf. Auf dem Weg nach Paris hatte im Deutsch-Französischen Krieg ein Ulanenregiment das Schloss Brunoy als Quartier besetzt. Anton von Werner hatte trotz seiner eigenen Dienstuntauglichkeit das Regiment begleitet und Material für seine späteren Gemälde gesammelt. Das heute in der Berliner Gemäldegalerie befindliche Gemälde (Inv.-Nr. A I 521) zeigt eine Gruppe von Soldaten, die in dem eleganten Interieur ein Kaminfeuer anzünden, während ihre Kameraden am Klavier das auf einem Gedicht Heinrich Heines basierende Schubert-Lied "Das Meer erglänzte weit hinaus" anstimmen und der französische Concierge mit seiner Tochter andächtig der Musik lauscht. Auch wenn die Darstellung die Schrecken des Krieges bewusst ausklammert und ganz der kaiserlichen Propaganda entsprach, legte Werner großen Wert darauf, sich nicht über den besiegten Feind verächtlich zu machen. Werner betonte 1894 in einem Brief an die Nationalgalerie auch, dass das Interieur damals noch völlig intakt war - ein subtiler Hinweis auf die später berichteten Plünderungen deutscher Truppen (SMB-ZA, I/NG 2035, Journal-Nr. 1895/105; vgl. auch Claude Keisch im Online-Katalogtext der Nationalgalerie - https://id.smb.museum/object/965219).

Provenienz: Nachlass Anton von Werner, Berlin.

Privatsammlung Berlin.

Literatur: Dominik Bartmann (Hrsg.): Anton von Werner - Geschichte in Bildern, München 1993, Z 1893-3.

Winterliche Havellandschaft.

Farbige Kreiden auf festem Velin. 20,6 x 29,6 cm. Um 1910.

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (verso mit dem Nachlassstempel).

Schetky, John Christian

Verschiedene Ansichten von Hamburg, Potsdam, Danzig, Stolpe und Boitzenburg (?)

Los 6885

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

375€ (US$ 426)

Ansichten von Hamburg, Potsdam, Danzig, Stolpe und Boitzenburg.

2 Studienblätter mit 5 Aquarellen und einer Zeichnung in schwarzer Kreide auf Velin, je alt auf einen Bogen eines Sammleralbums aufgezogen. 4 Aquarelle je ca. 11,5 x 18 cm; die Kreidezeichnung 17,9 x 11,6; sowie ein Aquarell 24,7 x 36,2 cm. In den Rändern jeweils mit Bleistift bzw. Feder in Braun bezeichnet und datiert "St. Peters Church / Part of the ruins of the City (?) fire at Hamburg / 18 (?) June 1842.", "Ruins of St. Peters Church after the great fire at Hamburg / 18th June 1842", "St. Spirito (?, Heiliggeistkirche) Potsdam 22. June 1842", "Boe...a little Church at Boetenburg June 20th 1842 5AM.", "Cathedral Danzig - 28 June 1842" und "Church at Stolpe July 1842".

Die Aquarelle entstanden auf einer Reise mit Admiral Charles Philip Yorke nach Preußen und Russland im Sommer 1842 und stellen verschiedene Sehenswürdigkeiten entlang der Reiseroute dar. Darunter die seltenen Ansichten der Ruinen Hamburgs nach dem Großen Brand im Mai 1842, sowie die Heiliggeistkirche in Potsdam vom Wasser aus, eine Ansicht von Danzig mit der Kathedrale, sowie die Kirchen von Boitzenburg und Stolpe.

Seliger, Max

Selbstbildnis an der Staffelei beim Pleinairmalen in Desden Loschwitz

Los 6887

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

438€ (US$ 497)

Selbstbildnis an der Staffelei beim Pleinairmalen in Desden Loschwitz

Aquarell und Gouache, kaschiert auf Malpappe und fest in ein Passepartout montiert. 14 x 10 cm (lichtes Maß). Am Oberrand in roter Kreide signiert und datiert "M. Seliger IV.1891. Loschwitz", verso auf der Rückpappe mit dem Exlibris der Witwe des Künstlers, Frida Seliger, von 1903.

Meyerheim, Paul Friedrich

Gartenlaube bei Schönau

Los 6888

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

2.500€ (US$ 2,841)

Gartenlaube bei Schönau.

Aquarell. 30,9 x 41,8 cm. Unten rechts datiert "Schönau [18]89".

Meyerheim, Paul Friedrich

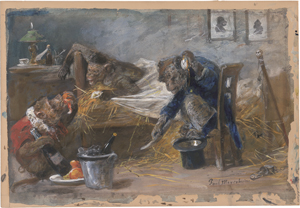

Warten auf Neujahr

Los 6889

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

2.750€ (US$ 3,125)

Warten auf Neujahr.

Aquarell und Gouache. 29,8 x 45,7 cm. Unten rechts signiert "Paul Meyerheim".

Drei Affen haben sich am Sylvesterabend in einem Zimmer zusammengefunden. Während einer bereits die Flasche Sekt an sich genommen hat und eine Frucht verspeist, scheint ihm dies ein anderer zu neiden und fletscht aggressiv die Zähne. Der Dritte lauscht verständnislos dem Ticken einer Taschenuhr. Versinnbildlicht Meyerheim hier die Völlerei, den Neid und die Ignoranz? Mit unserem Bild knüpft Paul Meyerheim an die Tradition der sog. Singeries (frz. für „Affentrick“) an. Hierbei handelt es sich um ein Genre, bei dem kostümierte Affen menschliche Verhaltensweisen nachahmen, ohne deren tieferen Sinn und Zweck zu verstehen. Derlei seit dem 16. Jahrhundert in der Malerei nachweisbare Darstellungen erfreuten sich zunächst bei flämischen und niederländischen Künstlern des Barock großer Beliebtheit. Auch das französische Rokoko des frühen 18. Jahrhunderts hatte ein besonderes Faible für die Singeries. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich das Genre in ganz Europa, wozu Charles Darwins 1858 erschienene Schrift Über die Entstehung der Arten maßgeblich beigetragen hatte. Mit seinen revolutionären Theorien über das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Menschen und Affe entfachte der britische Naturforscher eine heftige Diskussion, die sich weit über die Wissenschaft hinaus erstreckte und auch in der Kunst große Resonanz fand. Innerhalb von Meyerheims Œuvre stellt sich Warten auf Neujahr als ein gleichermaßen typisches wie charakteristisches Werk dar. Als erster Professor für Tiermalerei an der Berliner Akademie zählte der von Adolph von Menzel geprägte Künstler zu den zentralen Persönlichkeiten im Kunstleben des Deutschen Kaiserreichs. Neben imposanten Raubtierdarstellungen, welche ihm den Beinamen Löwen-Meyer einbrachten, waren es vor allem Tierstücke mit satirisch-groteskem Einschlag, die ihn allgemein bekannt machten. Auf diesem Gebiet gehörten Affenmotive zweifelsfrei zu den Publikumslieblingen.

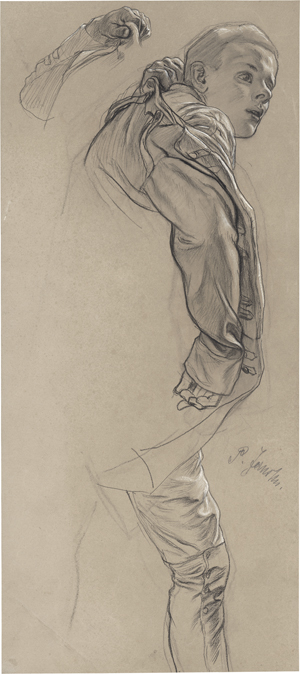

Janssen, Peter Johann Theodor

Detailstudie zum Wandbild "Die Schlacht bei Torgau 1760" im Berliner Zeughaus

Los 6890

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.000€ (US$ 1,136)

Detailstudie zum Wandbild "Die Schlacht bei Torgau 1760" im Berliner Zeughaus.

Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf graugrünlichem Papier. 47,5 x 21 cm. Unten rechts signiert "P. Janssen".

Bereits mit 14 Jahren tritt Janssen 1859 in die Kunstakademie Düsseldorf ein. Hier studiert er bei Karl Ferdinand Sohn und Eduard Bendemann Historienmalerei, die an die Kunst von Peter von Cornelius und Alfred Rethel anknüpft. 1865 arbeitete er in München und Dresden. 1877 wird Janssen zum Professor an der Kunstakademie Düsseldorf berufen, 1885 ernennt ihn die Königliche Kunstakademie Berlin zu ihrem Mitglied. Für die dortige Ruhmeshalle des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Zeughauses (heute Deutsches Historisches Museum) malt er in den Jahren 1883, 1886 bis 1888 und 1893 eine Reihe von Schlachten - die Schlacht bei Torgau (1760), die Schlacht bei Hohenfriedberg (1745), die Schlacht bei Fehrbellin (1675) und die Schlacht bei Lauffen (1534). Unsere Zeichnung ist eine Vorstudie für die 1888 entstandenen Schlacht bei Torgau. Sie bereitet den jungen Offizier am linken Rand vor, dem von einer links hinter ihm platzierten Figur geholfen wird, sich seine Jacke wieder überzustreifen.

Provenienz: Erworben 1970 in der Galerie Paffrath, Düsseldorf.

Seitdem in süddeutschem Privatbesitz.

Hirémy-Hirschl, Adolf

Draperiestudie nach der Antike

Los 6891

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

4.250€ (US$ 4,830)

Draperiestudie nach der Antike.

Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf braunem Velin. 34 x 26,7 cm.

Der in Ungarn geborene Adolf Hirschl wächst in Wien auf und studierte dort von 1874 bis 1882 an der Akademie der Bildenden Künste. Nach seiner Studienzeit besucht er, ausgestattet mit einem Stipendium, von 1882 bis 1884 erstmals Rom. Zurück in Wien beginnt Hirschl eine Affäre mit einer verheirateten Frau und brüskiert damit die Wiener Gesellschaft. Die Frau, Isabella Henriette Victoria Ruston, lässt sich schließlich scheiden und heiratet Hirschl, doch der Skandal bleibt. Getrieben von der Häme, die ihm entgegen schlägt, setzt Hirschl sich mit seiner Frau und Tochter 1898 nach Rom ab. Er nennt sich von nun an Hirémy-Hirschl. Für den Künstler war Rom ein Zufluchtsort, wo er, umgeben von der antiken Mythologie und der Geschichte, auch Inspiration für seine symbolistisch aufgeladenen Historienbilder fand.

Provenienz: Nachlass des Künstlers (mit seinem Stempel und der handgeschriebenen Nr. 26).

Kunsthandel Carlo Virgilio, Rom.

Privatsammlung USA.

Lenbach, Franz von

Bildnis der Elsa Hirth, Tochter des Verlegers Georg Hirth

Los 6893

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

2.000€ (US$ 2,273)

Bildnis der Elsa Hirth, Tochter des Jugend-Verlegers Georg Hirth.

Schwarze Kreide, weiß gehöht auf bräunlichem Velin, auf festem Karton aufgezogen. 46,1 x 40,2 cm (im Oval). Unten rechts signiert. Wohl 1883.

Wohl im Zusammenhang mit einem Familienbildnis entstandenes Einzelportrait der Elsa Hirth, Tochter des Verlegers Georg Hirth und seiner Ehefrau Elise. Georg Hirth war ein bedeutender Unternehmer und Verleger und ist heute für die Kulturgeschichte vor allem als Gründer der Zeitschrift Die Jugend von Bedeutung, nach welcher der deutsche Jugendstil seinen Namen erhielt. Franz von Lenbach war eng mit der Familie vertraut und stellte Elsa zusammen mit ihrer Mutter und den drei Brüdern auch auf einem anderen 1883 datierten Familienportrait dar (vgl. Neumeister, München, Auktion 364 am 2. Juli 2014, Los 442).

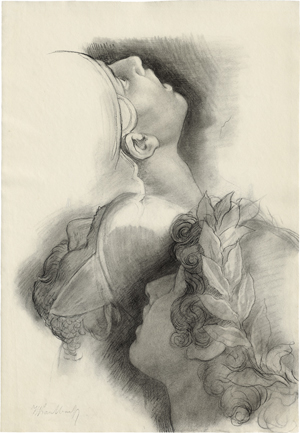

Kaulbach, Wilhelm von

Kopfstudien zweier behelmter Krieger und eines lorbeerbekränzten Jünglings

Los 6895

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.063€ (US$ 1,207)

Kopfstudien zweier behelmter Krieger und eines lorbeerbekränzten Jünglings.

Schwarze Kreide und Estompe, auf Velin, verso: weitere Kopfstudie in schwarzer Kreide. 55,1 x 38,1 cm. Unten links signiert "WKaulbach".

Wilhelm von Kaulbach war ein talentierter und außerordentlich produktiver Zeichner. Seine erstaunliche Frühbegabung zeigte sich bereits an der Düsseldorfer Akademie als er im Laufe eines Jahres von der Elementarklasse bis zur Oberstufe aufrückte. Peter von Cornelius setzte sich für den jungen Künstler ein und empfahl ihn für mehrere Staatsstipendien. Im Jahre 1826 ging Kaulbach auf Veranlassung von Cornelius nach München, wo er letzterem bei der Ausführung der Fresken im Herzog Max-Palais, in der Residenz und bei anderen Projekten assistierte. Der Karton für die Hunnenschlacht (1834-37) markierte Kaulbachs künstlerischen Durchbruch. König Ludwig I. ernannte ihn zum Hofmaler und innerhalb kürzester Zeit stieg Kaulbach zu einem der angesehensten und beschäftigsten Historienmaler Deutschlands auf. Beigegeben von Theobald von Oer acht Entwurfszeichnungen (12mo), sämtlich montiert auf einen Karton sowie eine süddeutsche Zeichnung, um 1848 "Osterferien in München".

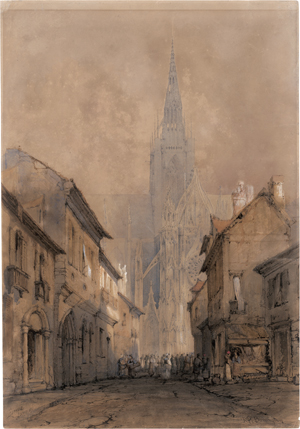

Bonington, Richard Parkes

Die belebte Rue de l'Horloge bei Sonnenaufgang mit der Kathedrale Notre-Dame in Évreux

Los 6896

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

4.750€ (US$ 5,398)

Die belebte Rue de l'Horloge bei Sonnenaufgang mit der Kathedrale Notre-Dame in Évreux.

Feder in Schwarz und Braun, braun und blaugrau laviert, weiß gehöht und aquarelliert. 49,2 x 34,2 cm. Unten rechts signiert "R.P. Bonington", unten links bezeichnet "Evreux / Normandy".

Bonington zieht mit 14 Jahren mit seiner Familie nach Calais. Dort lernte er bei François Louis Francia, der sein Interesse an der Aquarellmalerei fördert. Anschließend lässt sich der junge Engländer in Paris nieder, wo er in das Atelier von Baron Gros eintritt und Eugène Delacroix kennenlernt, mit dem er ein Leben lang befreundet sein sollte. Zwei seiner Aquarelle wurden 1822 auf dem Pariser Salon ausgestellt, und innerhalb weniger Jahre erwirbt sich Bonington einen Ruf als versierter Aquarellist, Maler und Lithograf. Er teilte sich kurzzeitig ein Atelier mit Delacroix in Paris und unternimmt ausgedehnte Reisen durch Nordfrankreich, Belgien und Italien. 1828 stirbt er an den Folgen einer Tuberkulose. Der Einfluss von Boningtons Aquarelltechnik auf spätere Künstler in England und Frankreich, darunter Delacroix, Turner und Corot, ist unübersehbar. Viele Jahre nach Boningtons Tod erinnerte sich Eugène Delacroix an ihn: „Meiner Meinung nach kann man bei anderen modernen Künstlern Qualitäten der Kraft und der Präzision in der Wiedergabe finden, die denen von Boningtons Bildern überlegen sind, aber niemand in dieser modernen Schule, und vielleicht sogar noch früher, hat diese Leichtigkeit des Anschlags besessen, die, besonders in Aquarellen, seine Werke zu einer Art Diamant macht, der dem Auge schmeichelt und es entzückt, unabhängig von jedem Thema und jeder Nachahmung." (Patrick Noon: Richard Parkes Bonington "On the Pleasure of Painting", New Haven 1991, S. 12).

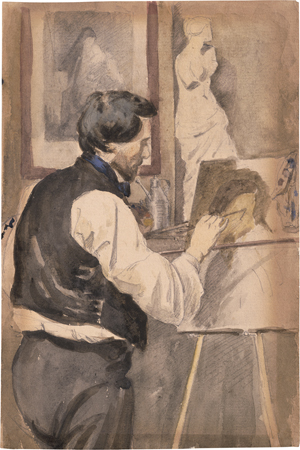

Französisch

1858. Selbstbildnis eines Künstlers mit verschränkten Armen; Selbstbildnis an der Staffelei

Los 6897

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

500€ (US$ 568)

1858. Selbstbildnis eines Künstlers mit verschränkten Armen; Selbstbildnis an der Staffelei.

2 Zeichnungen, je Aquarell über Bleistift. 22,7 x 13,8 cm; 21,9 x 14,8 cm. Erstere bezeichnet und datiert "Anvers [18]58".

Beigegeben wohl von derselben Hand eine Aquarellskizze mit rauchenden Männern an einem Tisch, mit Bleistift bezeichnet "Anvers Aout [18]58":

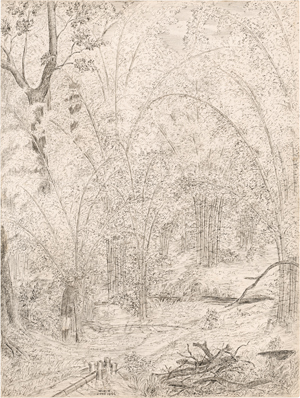

1866. Im indischen Bambuswald.

Feder in Braun, entlang der Außenkanten auf ein Fensterpapier montiert. 30,4 x 22,9 cm. Unten links monogrammiert und datiert "W.B.H. / JUNE 1866".

Cross, Henri Edmond

Herbstliche Landschaft

Los 6899

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

3.000€ (US$ 3,409)

Herbstliche Landschaft.

Schwarze, grüne und rote Kreide, Feder in Schwarz, auf Transparentpapier, mit feinem Japan hinterlegt. 71 x 87,7 cm.

Harpignies, Henri Joseph

Blick über den Tiber auf Rom und die Kuppel der Peterskirche

Los 6901

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

500€ (US$ 568)

Blick über den Tiber auf Rom und die Kuppel der Peterskirche.

Bleistift auf fein strukturiertem Canson & Montgolfier-Velin. 22,9 x 29,4 cm. Unten links in der Darstellung signiert "h. harpignies", oben rechts datiert "4.XII.[19]09".

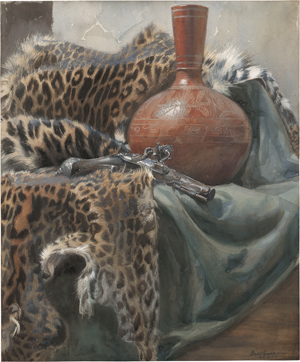

Deutsch

um 1900. Stillleben mit Vase und Steinschlosspistole auf Leopardenfell

Los 6903

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

750€ (US$ 852)

um 1900. Stillleben mit Vase und Steinschlosspistole auf Leopardenfell.

Aquarell und Gouache, auf festen Karton aufgezogen. 56,3 x 46,6 cm. Links unten bezeichnet "Jos. C. Schröder", rechts unten bezeichnet und datiert "Brachmann / 25.6.03".

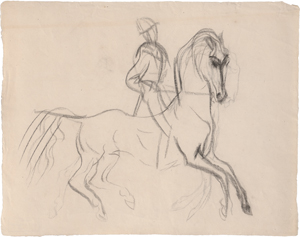

Jungnickel, Ludwig Heinrich

34 Blatt Pferde, Tiere und Figurenstudien

Los 6905

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

625€ (US$ 710)

Pferde, Tiere und Figurenstudien.

34 Zeichnungen, je schwarze Kreide. Kl. Folio - Folio. Teils signiert, teils mit dem Nachlassstempel verso.

Provenienz: Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien - 1990 Kufstein).

Toorop, Jan

Kopje koffie in de Weststraat (1903)

Los 6907

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

4.250€ (US$ 4,830)

"Kopje koffie in de Weststraat": Eine Tasse Kaffee in der Weststraat in Domburg, Provinz Zeeland.

Schwarze Kreide, gelb gehöht, montiert. 13,2 x 20,1 cm (Passepartoutausschnitt). Unten rechts signiert, bezeichnet und datiert "JToorop, Domburg 1903".

Im Sommer 1897 hielt sich Jan Toorop in Domburg auf - vermutlich auf Empfehlung des Belgiers Henry van de Velde. Der elegante Badeort auf der Insel Walcheren in der Provinz Zeeland diente ihm zur Erholung: Toorop nutzte die Sommermonate, um im Meer zu baden und Linderung für seine Krankheit (Syphilis) zu finden. 1898 wohnte er im Badhotel, ein Jahr später bei der Familie Drabbe in der Weststraat. Nachdem er 1903 sein Haus in Katwijk verkauft hatte, kehrte er fortan jedes Jahr nach Domburg zurück. Bis 1920 residierte er regelmäßig in einem Haus am Markt. 1922 besuchte er den Ort ein letztes Mal.

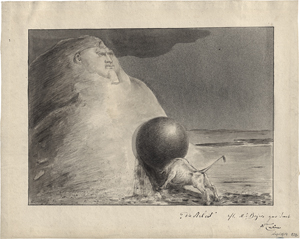

"Die Arbeit".

Feder in Grau und Schwarz, grau laviert, Spritztechnik, auf Katasterpapier. 32,1 x 40,5 cm. In der Darstellung unten links signiert "A. Kubin", unterhalb der Darstellung rechts betitelt "Die Arbeit" sowie mit Widmung an Franz von Bayros "s.[?]. M[arquis]. de Bajros gewidmet / A Kubin", darunter (von fremder Hand?) unleserlich bezeichnet "d... 1914" . Um 1901/03.

Sowohl motivisch als auch stilistisch enthält vorliegende, großformatige Zeichnung alle Elemente von Alfred Kubins einzigartigem Frühwerk bis 1904. In den Arbeiten aus dieser Schaffensperiode schuf Kubin dystopische, alptraumhafte Visionen, Abbilder seiner eigenen Ängste vor dunklen Begierden und unheilvollen Schicksalsmächten. Das Aufsehen und die Empörung der Zeitgenossen ob der drastischen Motive und zutiefst pessimistischen Grundhaltung waren groß, gerade weil das dargestellte Grauen den Zeitgeist der Jahrhundertwende spiegelte und den Betrachtern ihre eigene Welt am Abgrund vorführte; bis heute haben die Bildthemen nichts an Wirk- und Aussagekraft eingebüßt.

Das Böse erforschte Kubin zeichnerisch in all seinen vielfältigen Ausprägungen. Bei „Die Arbeit“ steht thematisch das Missverhältnis von Kräften, genauer die Wehrlosigkeit des Einzelnen gegenüber einer anonymen Übermacht im Mittelpunkt. Die Darstellung eines kraftstrotzenden Stieres, der sich vergeblich bemüht, die große Kugel auf seinem Nacken eine teilnahmslose Symbolfigur mit Pharaonengesicht emporzuschieben, erinnert an den Mythos des Sisyphos. Die Vorstellung des Strebens als sinnloses, zum Scheitern verurteiltes Abmühen ist hier zudem mit kapitalismuskritischer Konnotation imaginiert.

Diese von Kubin als abgeschlossen betrachtete Komposition könnte als Teil einer nie erschienenen Mappe mit Lichtdrucken nach Zeichnungen des Künstlers zum Themenkreis Staatsmacht, Militär und Kirche entstanden sein. Hierfür spricht, dass es eine weitere, jüngst auf dem Kunstmarkt angebotene Fassung von „Die Arbeit“ mit geringen Abweichungen gibt, die analog zu anderen Blättern wie „Das Kapital“, „Der Staat“ oder „Kanonenfutter“ eigenhändig nummeriert ist (vgl. Im Kinsky, Wien, Auktion am 3. Dezember 2024, Los 2503). Es ist durchaus belegt, dass wichtige Arbeiten aus Kubins Frühwerk in mehreren Fassungen existieren. Für die Erstveröffentlichung von „Die Arbeit“ im Jahr 1906 in der Zeitschrift „Amethyst“ entschied sich der Künstler für die vorliegende Version.

Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion 102 am 19. Oktober 1966, Los 886.

Literatur: Vorstudie zu: Paul Raabe: Alfred Kubin, Leben, Werk, Wirkung, Hamburg 1957, Nr. 17.

Abgebildet in: Der Amethyst, Blätter für seltsame Literatur und Kunst, hrsg. v. Franz Blei, Jg. 1, Heft 3 (1906).

Abgebildet in: Das Leben. Illustrierte Wochenschrift, Nr. 44 (1906), Abb. S. 936.

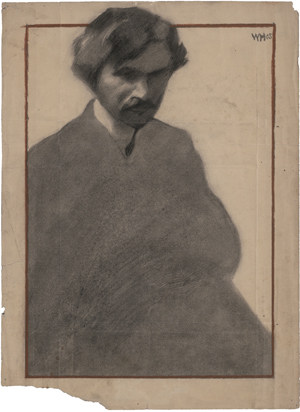

Hammer, Walter Julius

Selbstbildnis mit gesenktem Haupt

Los 6909

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

3.000€ (US$ 3,409)

Selbstbildnis mit gesenktem Haupt.

Kohle auf Papier, mit Einfassungslinie in rotbrauner Deckfarbe. 47,3 x 34,3 cm. Oben rechts monogrammiert und datiert "WH [19]05".

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge