Objet de Vertu

Boîte à mouches et à rouge

Los 6530

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

5.000€ (US$ 5,682)

Boîte à mouches et à rouge.

Dose für Schönheitspflästerchen und Rouge mit Fassung aus fein ziseliertem Silber (auf dem Flansch punziert), Gold- und Silbermontur. Rechteckig, auf der Oberseite des Deckels mit eingelassenem Aquarell "Bildnis einer Dame mit Hochsteckfrisur, Spitzenhaube und gelbem Halstuch". Innen im Deckel mit originalem Spiegelglas, sowie zweiteiliges Fach mit scharnierten Deckeln und mit originalem Tupfer. 3 cm (Höhe) x 6,5 cm (Breite) x 4,8 cm (Tiefe). Frankreich, um 1780.

Mouche, das französische Wort für Fliege, ist eine zur Zeit des Rokoko übliche Bezeichnung für das Schönheitspflaster bzw. für den angedeudeten Leberfleck. Die „Boîte à mouches“ bezeichnet die Dose, in der die "Mouches" bis zu ihrem nächsten Einsatz aufbewahrt wurden. Während heute auf rauschenden Festen ein solcher Fleck mit Schminke aufgetragen wird, wurde früher ein Stück Stoff aus schwarzem Taft oder Leder verwendet. Mit den Lippen angefeuchtet und auf das blass gepuderte Gesicht aufgetragen, ließ sich so ein Blickfang mit unterschiedlicher Bedeutung und Aussage erzeugen. Damen und Herren gleichermaßen nutzten diesen Geheimcode der Mouches zur möglichen Kontaktaufnahme oder auch zum Vertreiben „lästiger“ Verehrer und Verehrerinnen.

Foulquier, Joseph François

Skizzenblatt mit verschiedenen Haartrachten

Los 6532

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

750€ (US$ 852)

Skizzenblatt mit diversen Köpfen und Haartrachten.

Radierung. 10,6 x 22,1 cm. "Ritratti di alcune capellini piacevole fatti dapresso natura da J. F. Foulquier ... in Tolosa 1768". Le Blanc, aus 5 (?).

Amüsantes und zugleich seltenes Blatt des Amateur-Radierers Foulquier. Guter Druck, meist mit Rändchen, rechts teils mit der vollen Darstellung. Unauffällige vertikale Knickfalte, weitere schwache Horizontalfalte, sonst tadellos.

Hogarth, William

The five Orders of Periwigs

Los 6533

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.000€ (US$ 1,136)

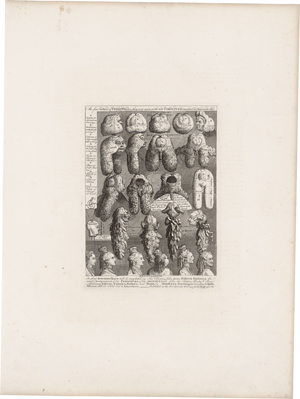

The five Orders of Periwigs - Die fünf Perückenordnungen.

Radierung auf Velin. 30,2 x 22,1 cm. 1761. Paulson 209 III.

Hogarth überträgt in dieser Radierung die Terminologie der klassischen Architektur auf Männerperücken, um die Spaltung der britischen Gesellschaft zu karikieren. Die Herrenperücken waren nämlich weit mehr als nur Mode. Sie drückten gesellschaftlichen Status aus. Deshalb gab es eigens erlassene Perückenordnungen, die den Berufsständen die Art der zu tragenden Perücke vorschrieb. Mit verspottender Ernsthaftigkeit arrangiert Hogarth die Perückentypen in Reihen wie in einer architektonischen Abhandlung. In Anlehnung an die Namen der Säulenkapitelle bezeichnete er seine Exemplare als „Episcopal“, „Old Peerian“, „Aldermanic“, „Lexonic“ und „Queerinthian“.

Ganz ausgezeichneter Druck mit breitem Rand, aus der Ausgabe von Baldwin and Cradock 1822. Vereinzelte Fleckchen im weißen Rand und leicht angestaubt, sonst in sehr guter Erhaltung.

Grison, François Adolphe

Dame beim Frisieren im Boudoir

Los 6534

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

3.500€ (US$ 3,977)

Dame beim Frisieren im Boudoir.

Öl auf Holz. 32 x 23,5 cm. Unten links signiert "Grison".

Deutsch

um 1780/90. Entwürfe für edelsteinbesetzten Schmuck

Los 6535

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

3.000€ (US$ 3,409)

um 1780/90. Album mit Entwürfen für edelsteinbesetzten Schmuck.

36 Zeichnungen, überwiegend in grauer Feder oder Bleistift, teils koloriert. 2,6 x 2,7 cm bis 9 x 16,1 cm. Montiert in einem marmorierten HLeder-Album mit goldgeprägten Titelinitialen "F. F." und Goldschnitt (kleine Fehlstelle am Rücken oben, Ecken minimal bestoßen) mit Orig.-Pappschuber. Vereinzelte technische Bezeichnungen.

Die Zusammenstellung von Entwürfen für Schmuckstücke umfasst Entwürfe für kostbare Broschen, Anhänger, Ohrringe, Schließen und Haarnadeln.

Constantin, Abraham - zugeschrieben

um 1800. Bildnis der Letizia Buonaparte

Los 6536

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

2.500€ (US$ 2,841)

zugeschrieben. Bildnis der Letizia Buonaparte im roten Kleid mit Spitzenkragen, Perlenkette und Diadem.

Email auf Kupfer, in ursprünglicher Goldfassung mit einem Broschenaufsatz und einer später hinzugefügten Sicherheitskette. 5 x 3,6 cm (oval). Um 1810.

Die Miniatur zeigt die Mutter von Napoleon I., Letizia Buonaparte, geborene Ramolino (1750-1836). Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Werk des berühmten Schweizer Emailleurs Abraham Constantin, der in der besprochenen Zeit in Paris tätig war und Aufträge von der kaiserlichen Familie erhielt.

Savery, Salomon

Vier stehende Frauen in barocker Kleidung

Los 6540

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

625€ (US$ 710)

Vier stehende Frauen in barocker Kleidung.

4 (von 6) Radierungen nach Dirck Hals. Je ca. 15,6 x 10,4 cm. Hollstein 48 ff. Wz. Krüglein mit Halbmond.

Der niederländische Kupferstecher Salomon Savery zeigte in seinen Stichen häufig zeitgenössische Kleidung und Alltagsszenen. Die hier dargestellte Frau trägt ein auffälliges, voluminöses Kleid, das typische Merkmale der Mode des frühen 17. Jahrhunderts aufweist. In der linken Hand hält sie einen geschlossenen Fächer. Möglicherweise ist die Darstellung auch karikaturhaft zu interpretieren - das Gesicht und die Haare wirken leicht skurril, die Haltung und Proportionen übersteigert. Solche Darstellungen waren im 17. Jahrhundert nicht unüblich, vor allem in satirischen oder moralisierenden Kupferstichen. Es könnte sich also auch um eine Kritik an modischer Eitelkeit oder gesellschaftlichen Rollenbildern handeln.

Aus der Folge "Weibliche Kostümstudien". Prachtvolle, kräftige Drucke, leicht tonig und mit schöner Facettenschwärze entlang der Plattenkante, mit Rändchen um dieselbe. Ganz schwach angestaubt sowie sehr vereinzelt unbedeutende Fleckchen, weitere kleine Handhabungsspuren, sonst einheitlich sehr schön erhalten.

um 1890. Entwürfe für zwei Faltfächer mit weißer Brüsseler Spitze.

2 Zeichnungen, je Gouache, Deckweiß, grauer Stift auf graubraunem Papier, teils mit Goldpapierstreifen entlang der Kanten. 31,2 x 46 cm; 29 x 47 cm. Unten rechts auf einem Klebeetikett "Melle Chamberl 18 ans".

"Lost" (1) .

Öl auf Leinwand. 230 x 200 cm. Auf der Rückseite zweimal signiert "Al Straube", sowie betitelt und datiert. 2012.

Sichtbares und Verborgenes. Vergangenheit und Gegenwart. Hell und Dunkel. Schön und Schrecklich. Traum und Alptraum: Straubes Œuvre vereint Gegensätze, spielt mit Widersprüchen, stellt ambivalente Emotionen und Eindrücke einander in einem Wechselspiel gegenüber. Eine erzählerische Malweise, realistische Bildgegenstände und abstrakte Ideen vereinen sich in ihren Kompositionen, die sich, wie auch das vorliegende Gemälde, vor allem mit der malerischen Erkundung einer vieldeutigen Schönheit beschäftigen.

Auf unserem Werk schimmert der weiße, mit Perlen verzierte Seidenstoff eines viktorianischen Abendkleides geheimnisvoll vor dunklem Grund. Das überaus elegante Gewand mit kurzen Ärmeln, rundem Halsausschnitt und einer Fransenborte mit Perlschnüren über dem Decolleté wird in der Taille von einem schmalen Seidenband fest zusammen gehalten. Darunter weitet sich der in einer Schleppe auslaufende, bodenlange Rock, der mit Volants im Saumbereich verziert ist. Das Gewand scheint geradezu im Raum zu schweben. Die Trägerin des Kleides ist, obgleich nicht sichtbar, so doch vorhanden. Das Schwarz im Halsausschnitt, das sich von dem diffusen dunklen Ton des Fonds abhebt, signalisiert, daß die Künstlerin hier etwas bewusst ausgespart hat. Der Körper der Frau erscheint als Negativform, als Leerstelle im Bild. "Lost" ist der Titel, den die Künstlerin dem Werk verliehen hat. Er beschreibt den Verlust der Persönlichkeit hinter den gesellschaftlichen Konventionen, wobei die Mode dieselben lediglich sichtbar macht. Der enge Gürtel um die Taille hindert die freie Entfaltung, ebenso wie der lange, üppige Rock die Bewegung der Trägerin einschränkt. Der Hüftgürtel, der unter dem Gewand verborgen um die Hüfte getragen wird, modelliert geschickt die Silhouette. Die natürliche Körperform hat sich dem Schönheitsideal der Zeit unterzuordnen und das Wesen der Frau bleibt unerkannt.

Anna Lena Straube, die an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel in der Klasse von Peter Nagel studiert hat, ist seit 2005 freischaffend tätig in Berlin; sie wird vertreten von der Galerie Bengelsträter, Düsseldorf, und der Caldwell Snyder Gallery, San Francisco.

Englisch

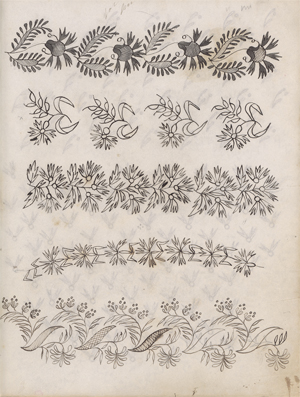

1. Hälfte 19.Jh. Musterbuch mit Entwürfen für Stickereien

Los 6544

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

875€ (US$ 994)

1. Hälfte 19. Jh. Musterbuch mit Entwürfen für Stickereien.

62 Zeichnungen, Feder in Braun, über Bleistift, teils grau laviert auf feinem J. Whatman-Velin (1826). Gebunden in einem neueren HLeder-Band mit Orig.-Einbanddeckel (berieben, Hitzespuren, angeschmutzt). 4to. Wenige Seiten mit Annotationen in engl. Sprache, die letzten beiden Seiten mit dem handschriftl. Vermerk "Pattern for Embroidered Bag", im hinteren Innendeckel die Besitzangabe "Mrs. Williams, 5 Frederick Place Clifton" und weiter in Bleistift "Now at 16 Arlington Villa, Victoria Park, Clifton / Bristol / now at Westbourne Villa / now at [...]".

Die fein ausgeführten Musterzeichnungen zeigen zahlreiche, sehr dekorative, sowohl ornamentale als auch florale Bordüren, sowie komplizierte Flächen- und Eckmuster. In Stafford Cliffs English Archive of Design and Decoration (London 1998) findet sich auf S. 80 die Abbildung eines Musterbuchs mit ähnlichen, aber wesentlich einfacheren Entwürfen und der Bezeichnung "Designs for lace ... taken from a sketch book now in the possession of the Victoria & Albert Museum, London. [...]. The caracteristics of the paper suggest that the book dates from between 1809 and 1820." (S. 63).

Französisch

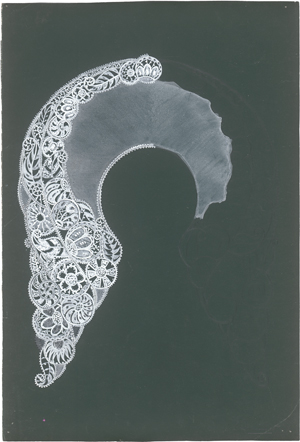

um 1920. Entwurf für einen Kragen aus weißer Spitze

Los 6545

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

350€ (US$ 398)

um 1920. Entwurf für einen Kragen aus weißer Spitze.

Deckweiß und Bleistift auf dunkelgrünem Papier. 47 x 32 cm. Unten rechts signiert "L. Chambat [?]".

Dänisch

um 1800. Elegantes Paar bei der Promenade

Los 6546

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.625€ (US$ 1,847)

um 1800. Elegantes Paar bei der Promenade.

Bleistift und Pinsel in Braun auf Velin. 19,7 x 13,5 cm.

Ein Herr im figurbetonten Gehrock, schmalen Beinkleidern, Gehstock und Zylinder führt eine zierliche Dame im Ausgehkleid, einem unter dem Kinn gebundenen Strohhut und Flanierschirm am Arm. Das Paar hat sich zu einem Spaziergang getroffen, bei dem es nicht in erster Linie um die Bewegung an der frischen Luft geht, sondern um das Flanieren unter anderen Flaneuren, um das Sehen und Gesehen werden. Deshalb wurde sehr viel Sorgfalt auf das modische Erscheinungsbild gelegt, wie man hier unschwer erkennen kann.

Saar, Karl von

Porträt eines eleganten Herren im schwarzen Frack mit dunkelgrüner Weste und Hut

Los 6547

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.250€ (US$ 1,420)

Porträt eines eleganten Herren im schwarzen Frack mit dunkelgrüner Weste und Zylinderhut.

Aquarell und Gouache über Bleistift. 18,3 x 13,2 cm. Am linken Rand signiert und datiert "v. Saar 35".

Der Wiener Maler Karl von Saar studiert bereits mit vierzehn Jahren ab 1811 an der Wiener Akademie der bildenden Künste, u.a. bei Lampi d. Ä. und Caucig, wendet sich anschließend aber hauptsächlich der Porträtmalerei zu. In den Akademie-Ausstellungen 1822, 1835 sowie 1846 und folgende war er mit Miniaturen und Aquarellbildnissen vertreten, anfangs unter dem Einfluss Moritz Daffingers, ab etwa 1830 aber mehr unter dem Josef Kriehubers. Im Lauf der Jahre porträtierte von Saar mit seinen realistisch empfundenen und scharf herausmodellierten Arbeiten zahlreiche Schriftsteller und bildende Künstler.

Biedermeier Herrenweste.

Seide mit eingewebtem floralen Muster, auf der Rückseite Leinen mit verstellbarer Schließe. Mit 8 goldfarbenen Metallknöpfen, seitliche Taschen, Jabot aus weißer Spitze. Deutsch, um 1840.

Die Weste ist ein schönes Beispiel für die Schneiderkunst und den Stil der Biedermeierzeit. Die Detailtreue und die Wahl der herbstlichen Farben spiegeln die Mode und ästhetischen Vorlieben dieser Epoche wider. Besonders bemerkenswert ist das eingearbeitete Spitzenjabot, das eine raffinierte Eleganz verleiht. Die Schnalle an der Rückseite aus Leinenstoff ermöglicht eine individuelle Anpassung der Passform, was auf den praktischen Ansatz der damaligen Mode hinweist.

Reversnadel mit Jockey.

Pferd aus Silber gefasst mit 10 Diamanten im Alt- und 8/8 Schliff (zus. ca. 1,12 ct) und einem Rubin im Cabachonschliff (D. ca. 0,9 mm), darauf montiert der Jockey aus schwarzem und weißem Email. Nadel aus Gelbgold 9 kt. Nicht gestempelt. Länge insg. 6,2 cm; Schaustück ca. 1 x 2,4 cm. Gesamtgewicht 1,8 g. Originales Formetui des Londoner Juweliers Harley Mandel "Jeweller & Silversmith to the Queen and Princess of Wales". England, um 1895.

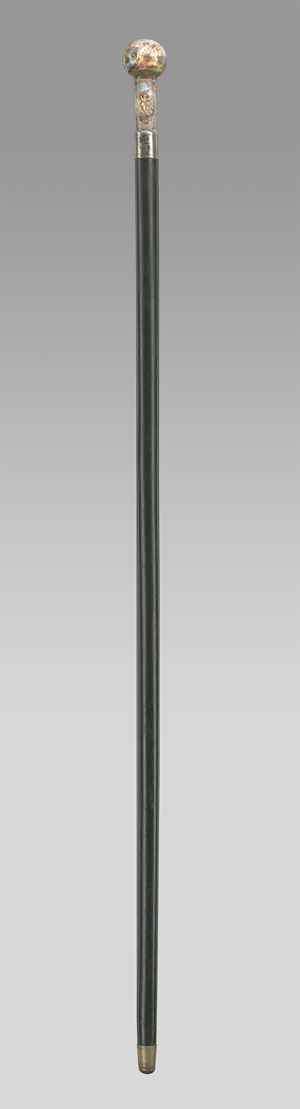

um 1880. Spazierstock mit Kugelgriff "Venus, Amor und Satyr in der Landschaft".

Holz, ebonisiert, Silberzwinge 925, mit emailliertem Knauf. L. 93 cm. Monogrammiert "VS".

Der Spazierstock hat eine lange Geschichte und war weit mehr als nur eine Gehhilfe. Bereits im Mittelalter diente er als Zeichen von Würde, Macht oder sozialem Status. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er zum modischen Accessoire der Oberschicht, oft kunstvoll verziert und individuell gestaltet. Heute erlebt er als Stilobjekt und Sammlerstück eine neue Wertschätzung.

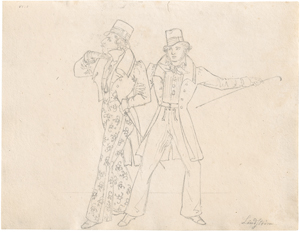

Zwei Dandys.

Bleistift auf Velin. 17,7 x 23 cm. Unten rechts signiert "Lindström". Um 1830.

Zwei Dandys sind in ihrem Bemühen, sich modisch zu kleiden, ein wenig über das Ziel hinaus geschossen. Die taillierten Gehröcke mit den überbreiten Krägen, der überdimensionierten Halsschleife sowie die großen Klunker, die die gestreifte Weste des Schönlings zieren, lösen Verwunderung aus. Vor allem aber beeindrucken die Beinkleidern mit weitem Schlag des nach links gehenden jungen Herren, die aus einem extravaganten Stoff mit Skorpion-Muster gefertigt sind. Der Skorpion mit seinem Stachel auf der Hose ist sicherlich als eine anzügliche Anspielung auf die männliche Potenz des Trägers zu verstehen.

Waltermann, Susanne

Schöne große Unterhose; Kleines Hemd mit langen Ärmeln, unordentlich

Los 6552

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

625€ (US$ 710)

Schöne große Unterhose; Kleines Hemd mit langen Ärmeln, unordentlich.

2 Blatt, je Mischtechnik auf Papier, übernäht. 29 x 20,5 cm; 29,5 x 20,9 cm. 2001.

„Hemd und Hose […] werden bei Susanne Waltermann zu Repräsentanten des Abwesenden, eines unsichtbaren Körpers, dessen Befindlichkeit dennoch leicht dechiffrierbar ist. Und gerade die verlassene, ausgebeulte Hohlform, der der Körper seine Form aufgedrückt hat, entbehrt nicht der unfreiwilligen Komik." (Bettina Baumgärtel, in: Ausst.-Kat. Susanne Waltermann. Bilder genäht, hrsg. vom Stadtmuseum Siegburg 2004, S. 1). Susanne Waltermanns genähte Bilder strahlen durch die Verwendung dicken Zwirns und deren bewusst unsauber vernähten Enden eine reizvolle Haptik aus.

Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk der Künstlerin).

Ein Paar Stiefel.

Radierung und Kaltnadel auf Bütten. 31,3 x 39,8 cm. In der Platte bewidmet "à l'ami F Buhot". Um 1877.

Charles Henri Guérard war Schüler von Nicolas Berthon und feierte schon zu Beginn der 1870er Jahre erste Erfolge als Maler. Sein malerisches Werk tritt jedoch hinter seinem sehr umfangreichen druckgraphischen Schaffen zurück, deren Techniken er wie kaum ein anderer meisterte. Seinem Künstlerfreund Félix Buhot widmet Guérard diese experimentell wirkende Radierung mit der Darstellung von abgetragenen Damenstiefeln. An diesen Schuhen, deren Leder die Spannkraft verloren hat, deren Laschen ausgerissen und die Spitzen nach oben gebogen sind, kann man sich unschwer vorstellen, wie die Trägerin täglich über die Boulevards von Paris schritt. Es sind nicht die Schuhe einer feinen Dame, die in einer Kutsche ihr Ziel erreicht, sondern die einer einfachen Frau, die in diesem Schuhwerk fest im Leben steht.

Prachtvoller, herrlich gratiger Druck rechts und links mit Rand, unten teils mit Rändchen, sonst wohl mit der vollen Darstellung bzw. minimal knapp. Etwas vergilbt und fleckig, kleinere Einrisse im rechten und linken Rand, sonst schönes Exemplar. Selten.

Provenienz: Aus der Sammlung Ed. Marthelot (Lugt 884).

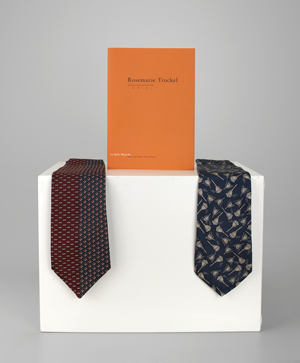

Ohne Titel.

2 Krawatten, Ausstellungsheft "La Salle Blanche" und Zeitung. Lose in Karton. 36,5 x 16 x 3 cm (Kartongröße). Unten rechts im Zeitungsrand mit Farbstift in Rot signiert "Rosemarie T." sowie gewidmet. Um 1995.

Das Ausstellungsheft "Ich kann, darf und will nicht", erschienen anlässlich der Ausstellung Trockels im Musée des Beaux-Arts de Nantes, 1995. Der Zeitungsausschnitt entstand aus einer Kooperation des museum in progress und der Tageszeitung "Der Standard" und bezieht sich auf die Medienausstellung "Vital Use II", 1994/95. Rosemarie Trockels Kunst bezieht alle Medien - von Zeichnung über Malerei, Fotografie, Skulptur, Installation bis zum Film - mit ein. Ihr kritischer Blick richtet sich auf gesellschaftliche, politische Strukturen sowie auf die Natur. Mit humorvollen Anspielungen und Gegensätzen wie den Krawatten als Männlichkeitssymbol versucht sie, den starren Rollenverhältnissen entgegenzuwirken. Herausgegeben von der Edition Thomas Müller.

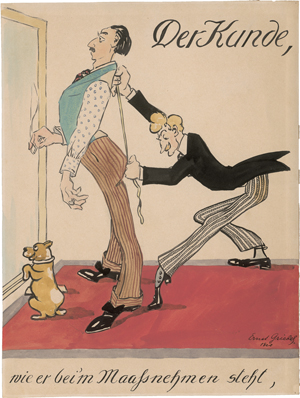

Griebel, Ernst

"Der Kunde, wie er beim Schneider steht, und wie er auf der Straße geht"

Los 6555

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

375€ (US$ 426)

"Der Kunde, wie er beim Schneider steht, und wie er auf der Straße geht".

2 Zeichnungen, je Tusche und Aquarell über Bleistift auf festem Papier, auf einem Blatt verso: Vorstudie in Bleistift. Je ca. 46,8, x 35,3 cm. Je signiert und datiert "Ernst Griebel. / 1910".

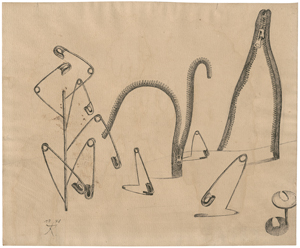

Köthe, Fritz

Tanz der Sicherheitsnadeln mit den Reissverschlüssen

Los 6558

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

375€ (US$ 426)

Tanz der Sicherheitsnadeln mit den Reissverschlüssen (Surreale Komposition).

Feder in Schwarz auf bräunlichem Velin. 25,2 x 30,5 cm. Unten links in schwarzer Feder monogrammiert "K" und datiert. 1948.

Vom Surrealismus beeinflusst zeigt sich die differenzierte, frühe Federzeichnung Köthes, die mit feinsten Schraffuren und skurrilem Humor ein Ballett aus Nähutensilien in einer weiten Ebene entstehen lässt. Verso Fragment einer weiteren Komposition, Sternenhimmel mit Kirchturm.

Provenienz: Privatsammlung Berlin.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge