Los 1519

Burton, Robert

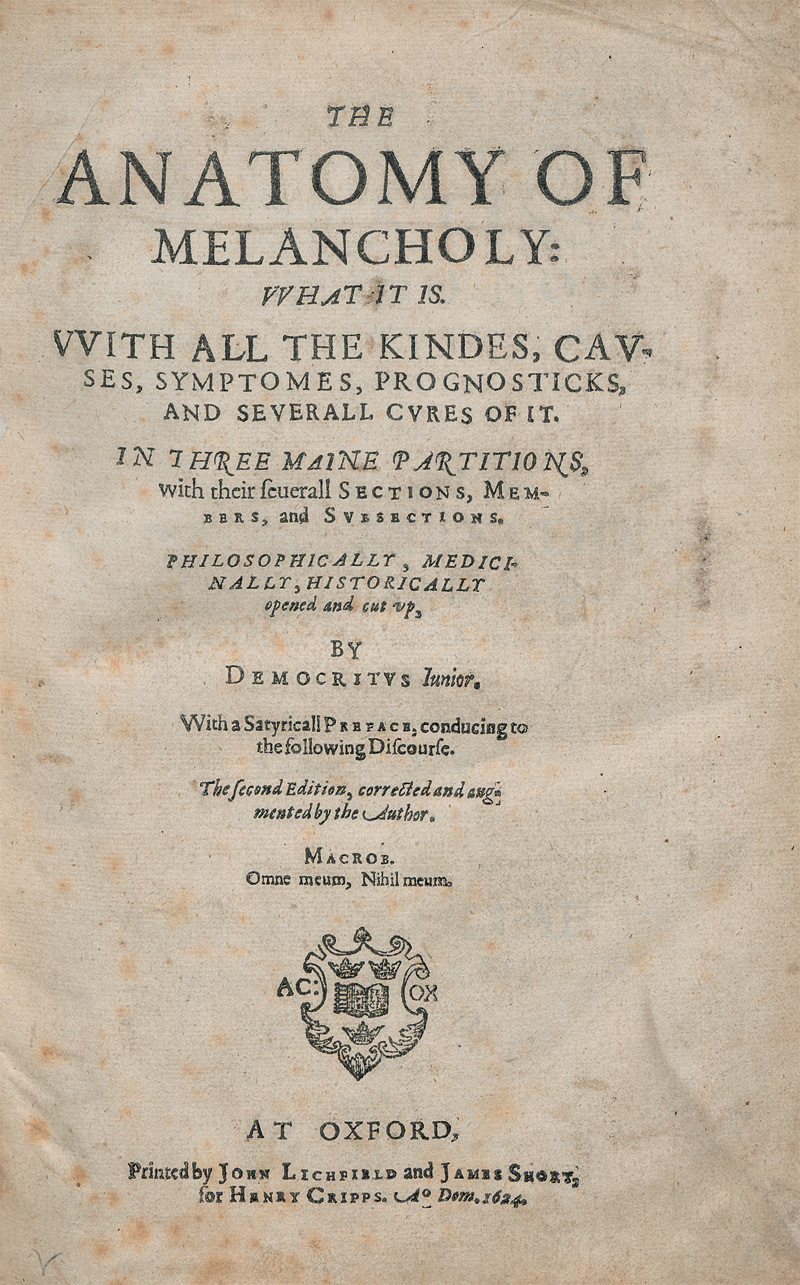

(1577-1640)The Anatomy of Melancholy. The second edition. Oxford 1624. - Zweite Auflage

Nachverkaufspreis

4.000€ (US$ 4,444)

Verfügbarkeit erfragen

(Burton, Robert). The Anatomy of Melancholy: What is. With all the kindes, causes, symptomes, prognosticks, and several cures of it. Philosophically, medicinally, historically opened and cut up, by Democritus Iunior (Pseud.). 3 Teile in einem Band. 2 Bl., 64 S. (Vorrede); 2 Bl., 188 S.; 2 Bl., S. 189-332; 1 Bl., S. 333-557 (recte 567), 3 Bl. (Register "The Table"). 27,5 x 17,5 cm. Dunkelbrauner Lederband d. Z. (etwas berieben und bestoßen; Gelenke teils beschabt) mit vergold. einfachen Deckelfileten, dezenter RVergoldung und goldgepr. RTitel. Oxford, J. Lichfield und J. Short für H. Cripps, 1624.

STC 4160. Madan 521. Jordan-Smith 2. Krivatsky 1968. PMM 253. – Die zweite Auflage eines der einflussreichsten und faszinierendsten Bücher seiner Zeit, vom Autor gegenüber der ersten Auflage von 1621 bedeutend erweitert und hier erstmals im Folio-Format erschienen.

"Die 'Anatomie' war, wie die Geschichte ihrer Auflagen zeigt, eines der beliebtesten Bücher des 17. Jahrhunderts. Das ganze gebildete Wissen der Zeit wie auch ihr Humor - und ihre Pedanterie - sind in ihm enthalten. Sie hat manches gemeinsam mit Brants Narrenschiff, Erasmus' Lob der Torheit und Mores Utopia, mit Rabelais und Montaigne und übte gleich allen diesen beträchtlichen Einfluß auf das Denken der Zeit aus" (Carter-Muir, S. 239, nach PMM).

Robert Burton (1577-1640) ging als junger Mann zum Studium nach Oxford, wurde 1599 als "life fellow" an das Christ Church College berufen und wirkte hier bis zu seinem Tod. Nur wenige Jahre später studierte auch John Locke an diesem College, als eine von vielen Berühmtheiten dieser legendären Lehranstalt. 1614 erwarb Burton den Titel eines Bachelor in Divinity und zwei Jahre später wurde er Pfarrer an der St Thomas the Martyr's Church, einer der ältesten Kirchen Oxfords. Hier, sowie in den Grafschaften Lincolnshire und Leicestershire, wo er von einem Earl of Berkeley eine Schenkung erhielt, führte er ein Leben, das er als "silent, sedentary, solitary" umschrieb. Gleichwohl verhinderte dieser für einen Gelehrten jener Zeit typische Habitus nicht das rege Interesse an weltlichen Ereignissen und den geistigen Strömungen. 1606 verfasste Burton die lateinische Komödie Philosophaster, die Motive aus The Alchemist von Ben Jonson aufgriff und 1618 am Christ Church College uraufgeführt wurde. "Kleinere Arbeiten" (C.-M.) folgten, bis der schriftstellernde anglikanische Kleriker sich schließlich ganz seinem Lebenswerk widmete, der "Anatomy of Melancholy ... a masterpiece of style and a valuable index to the philosophical and psychological ideas of the time" (Encyclopedia Britannica). Das Buch erschien 1621 und fand großen Anklang. Bis 1676 wurden sieben, teils von Burton selbst überarbeitete, erweiterte und veränderte Auflagen gedruckt. Nach seinem Tod 1640 erschien die sechste Auflage, die auf seinem Handexemplar mit den zuletzt vorgenommenen Korrekturen beruhte. Erst die dritte Auflage von 1632 erhielt einen ikonographisch aufschlussreichen Kupfertitel.

Die Anatomie der Melancholie ist ein Werk von stupender Gelehrsamkeit, ausufernd, monoman, zitierwütig und originell in der Zusammenstellung von Reflexionen und Inhalten aus Werken der Naturwissenschaft, Medizin, Philosophie und Literatur. Dabei pedantisch auf die ausgeschöpften Quellen fixiert: allein das Vorwort hat 800 in den Fußnoten nachgewiesene Belegstellen, von nahezu 7000 im Gesamtwerk. In einer deutschen, 1991 erschienenen Ausgabe von Ulrich Horstmann, wird Walter Jens mit dem Satz zitiert: "Ein Buch ohne Beispiel: alexandrinisch und verrückt, gelehrt und irre, der Scholastik verpflichtet und, wenn man so will, Jean Paul präludierend". Scholastisch der strenge Aufbau, so wird jeweils am Anfang der drei großen thematischen Abteilungen der behandelte Stoff mit einer Synopsis graphisch zur Anschauung gebracht. Der Inhalt: Das Eingangskapitel definiert den Gegenstand, beschreibt das Phänomen Melancholie, seine Symptome und Ursachen. Es folgen die Mittel zur Heilung im zweiten Teil. Dieser überrascht mit weiten Abschweifungen, etwa der Beschreibung fremder Länder, die Burton allein der umfassenden Lektüre von Kosmographien verdankt. Als Vorläufer des kantschen Widerwillens zu reisen hat sich Burton kein einziges Mal in die Ferne begeben. Hingegen kennt er das Landleben zur Genüge und würdigt daher anschaulich die Freuden und Genüsse rustikaler Befindlichkeit. Der letzte Teil behandelt die Melancholie im religiösen Kontext und als "Obiect of Love". Ob Burton als Verfasser dieses kühnen monografischen Wurfes zu einem schwer fassbaren Phänomen - das von der "Schwarzgalligkeit" bis zur "Depression" reicht - als "Naturtalent in Sachen Seelenkunde" (U. Horstmann) anzusehen ist, kann nur ermessen, wer das ungeheure Textgebirge der Anatomy of Melancholy bewältigt hat. Was darin als "modern" zu deklarieren wäre, die Psychologie, die allzumenschlichen Verästelungen des Empfindens, die Arbeit am Begriff, wird bei Burton ebenso offenbar wie die unmittelbare Begegnung mit einem Menschen des 17. Jahrhunderts, der (im heutigen Sprachgebrauch) an Depressionen litt und der Conditio humana analytisch zu Leibe rückte, ohne die Trostgründe der christlichen Heilslehre aufzusuchen. Der von der Renaissance, über die Romantik bis zur Moderne virulente Begriff "Melancholie" - Namedropping: Dürer, Caspar David Friedrich, Munch, Malewitsch, Pollock - bekam mit Burtons Anatomy of Melancholy ein Fundament, das die Jahrhunderte mühelos überwand und für immer Bestand haben wird.

Paginierungsfehler: S. 372 (statt 371); S. 380 springt zurück auf S. 370; S. 372 statt S. 371; S. 389 statt S. 383 (von alter Hand korrigiert); S. 455 statt S. 457.

S. 95/96 verbunden (nach S. 97); S. 283/284 ebenso (nach S. 285). – Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit den zu erwartenden Altersspuren: etwas gebräunt; hin und wieder braunfleckig; über mehrere Lagen hinweg wasserrandig oder fleckig im unteren rechten Eckbereich (S. 41-63); S. 387 (recte 397) rechte Ecke abgerissen (ohne Textverlust).

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge