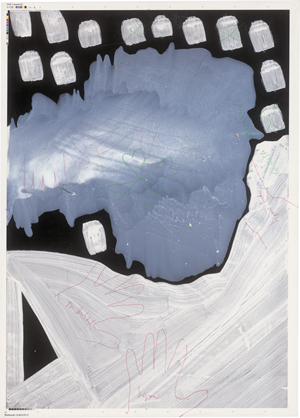

Hände mit Kleeblatt

Filzstift in Rot und Grün über Farboffset auf gestrichenem Papier, auf dicken Karton kaschiert. 1997.

89 x 64 cm.

Unten mittig mit Filzstift in Rot signiert "Sigmar" sowie u.a. bezeichnet "der erste Andruck!".

Diese spannende, großformatige Gelegenheitszeichnung Sigmar Polkes entstand im Kontext seiner Ausstellung "Die drei Lügen der Malerei" in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1997. Auf dem Andruckbogen für den Ausstellungskatalog erfasste er die Abdrücke der Hände verschiedener mitwirkender Museumsleute mit zugehörigen Benennungen.

Provenienz: Privatsammlung Berlin (Geschenk des Künstlers)

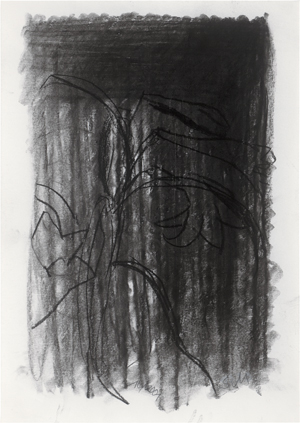

Lilie 35

Kohle auf Velin. 2001.

29,7 x 21 cm.

Unten rechts mit Bleistift monogrammiert "S.M", unten mittig datiert, verso auf Klebeetikett typographisch bezeichnet sowie mit der Werknummer "06.0017".

Ein tiefes Schwarz liegt über der zarten Blütenform, deren elegante Schwünge zwischen den festen, senkrecht und waagerecht geführten Schraffuren hindurchschimmern. Die Form scheint sich aus der abstrakten Dunkelheit zu entwickeln oder sich gegen sie zu behaupten. Sabine Moritz zeichnet seit Jahren umfangreiche Reihen von Blumenstilleben, die zum Teil von Schwärze verschluckt werden.

Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin (direkt bei der Künstlerin erworben)

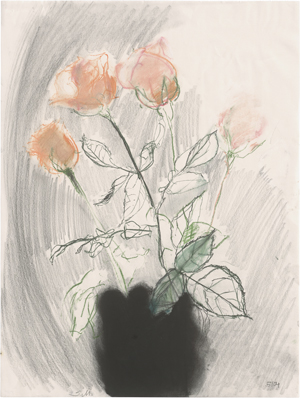

Rose 16

Kohle und Pastellkreiden auf Velin. 2004.

56 x 42 cm.

Unten links mit Bleistift monogrammiert "S.M.", unten rechts datiert.

Moritz' Serien von verschiedenen Blumenmotiven setzen sich mit Werden und Verfall auseinander. Hier steht die tiefschwarz übermalte und gewischte Vase in effektvollem Kontrast zur Zartheit der fein gezeichneten Pflanzen.

Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin (direkt bei der Künstlerin erworben)

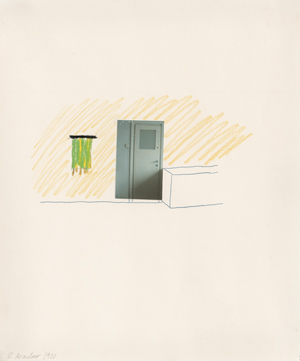

Porree

Öl auf Viskose. 1990-91.

275 x 63 cm.

Die sogenannte "Gemüseserie" von Cornelia Schleime entstand ab 1990, während ihrer Zeit am PS1 Museum in New York City, wofür die Künstlerin ein Stipendium des DAAD erhalten hatte. Auf der Internetseite der Künstlerin erkennt man die überdimensionalen Porreestangen vor der markanten New Yorker Skyline (cornelia-schleime.de/ausstellung/new-york-1990, Zugriff 13.03.2025). Die Künstlerin spielt dort mit der seidigen, halbtransparenten Wirkung der ungrundierten Bildträger, die sie den massiven Beton-Bauwerken von New York gegenüberstellt. Pastosität kontrastiert mit glatter Fassade und doch spiegelt sich die äußere Form der Skyscrapers im extremen Hochformat wider. Diese frühe Serie besteht aus 53 Bildern mit Gemüsemotiven, die innerhalb von vier Jahren entstanden. Neben Porrees malte sie u.a. blaue Bananen, Möhren, Auberginen, Gurken, Spargel und Rhabarberstangen. Zwei Werke aus dieser Reihe, eine Porree- und eine Rhabarberstange, wurden 1994 als Förderankauf für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworben.

Provenienz: Privatbesitz Berlin (direkt von der Künstlerin erworben)

Kleine Liegende

Bronze mit dunkelbrauner Patina auf Bronzeplinthe. 1996.

7,5 x 12,5 x 5 cm.

Auf der Plinthe vorne links mit dem Künstlersignet "WS" im Kreis, seitlich mit dem (undeutlichen) Gießerstempel "Flierl".

Stötzer 288.

Kleinbronze Werner Stötzers, der sich in seinem Schaffen auf die menschliche Figur und deren existenzielle Daseinsfragen konzentriert. Seine reduzierten, abstrahierten Menschenbilder beschränken sich auf das Wesentliche der Erscheinung und verbildlichen die Würde und Haltung des Menschen. Nach einer Ausbildung zum Keramikmodelleur studierte der Bildhauer und Zeichner Werner Stötzer 1949-1951 in Weimar, Dresden und an der Akademie der Künste in Berlin bei Gustav Seitz. Die Auflagenhöhe und das genaue Gussdatum ist unbekannt. Prachtvoller Guss mit homogener Patina.

4 Photo-Drawings

4 Arbeiten. Silbergelatinefotos, collagiert, Bleistift und farbige Kreiden auf Velin. 1992-98.

Je 43 x 35,5 cm.

Alle unten links mit Bleistift signiert "R. Wasko" und datiert.

In den Jahren 1985 bis 2000 entstand eine Reihe von Arbeiten auf Papier, in denen der polnische Konzept- und Multimediakünstler, Fotograf, Filmemacher, Maler und Kurator Wasko das Medium Fotografie mit Zeichnungen kombinierte. Seine Fotos, die Fragmente von Innenräumen oder Landschaften zeigen, finden ihre Fortsetzung oder Erweiterung in kindlich anmutenden Zeichnungen. Drei Kompositionen sind online abgebildet bei der Fundacja Profile (fundacjaprofile.pl, Zugriff 13.01.2024).

Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin

Pferde

2 Bronzen, in Braun bzw. Weiß gefasst. 2002.

Jeweils 26 x 36 x 10 cm.

Das braune Pferd an der Unterseite signiert (eingeritzt) "J. BRUS" und datiert. Auflage 20 num. Ex.

Brus studierte von 1964 bis 1971 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, die in diesen Jahren stark von Joseph Beuys geprägt war. 1986 bis 2007 war er Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, wo er u.a. Katharina Grosse, Karin Kneffel, Matthias Brock und Tim Berresheim unterrichtete. In Beton, Gips, Bronze oder Silikon erarbeitet Brus als Bildhauer realistische, grob bearbeitete Großplastiken, aber auch Miniaturen, häufig Adler, Pferde, Elefanten und Nashörner. Sein Interesse gilt dem Körperhaften, doch wird der Herstellungsprozess in Form von Fingerabdrücken, Bearbeitungsspuren und Gussnähten bewusst offengelegt. Prachtvolle Güsse.

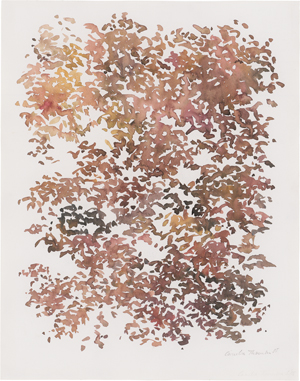

Ohne Titel

Aquarell auf Velin. 2005.

41 x 32 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Cornelia Thomsen" und datiert.

Aus der im Jahr 2005 entstandenen "Garden"-Serie. Feine, farblich changierende Tupfenstrukturen erzeugen in der Ferne ein unbestimmtes, atmosphärisches Flimmern der Fläche. Ausgebildet an der Porzellanmanufaktur Meissen und der Hochschule für Gestaltung Offenbach, ließ sich Thomsen 2006 in New York nieder. Ihre Arbeiten wurden in Galerien und Museen in Europa und den USA ausgestellt und befinden sich in öffentlichen Sammlungen, darunter das Ackland Art Museum, das Friedrich Fröbel Museum, das Los Angeles County Museum of Art und das Minneapolis Institute of Art.

Provenienz: Sammlung Henning Lohner, Berlin (2011 direkt bei der Künstlerin erworben)

Walther, Franz Erhard

Ohne Titel ("flüssiger Raum")

Los 7346

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.125€ (US$ 1,278)

Ohne Titel ("flüssiger Raum")

Aquarell und Zimmermannsbleistift auf genarbtem Velin. 2004.

14,8 x 17,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Walther" und datiert, mittig links in der Darstellung betitelt.

Ausgewogene Proportionen, eine differenzierte Balance von Linie und Fläche, von farbigen und weißen Partien sowie die Subtilität der Komposition sind charakteristisch für Walthers Zeichnungen. Zur Entstehungszeit des vorliegenden Blattes (von 1971 bis 2005) hatte Walther eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg inne, wo zu seinen bekanntesten Schülern u.a. Rebecca Horn, Martin Kippenberger und Jonathan Meese gehörten.

Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

"Das Boot"

Öl auf Leinwand. 2002-04.

50 x 70 cm.

Verso mit Filzstift in Schwarz signiert "Th. Hartmann", datiert und betitelt.

Schwungvolle Komposition der Wellen, deren Bewegung durch die starken Pastositäten hervorgehoben wird. Die Wellen reihen sich teils gestaffelt aneinander, erst bei längerem Hinsehen gerät das Boot in den Fokus, das mittig zum willkürlichen Objekt der tobenden Brandung geworden ist. Von 2005 bis 2018 war Hartmann Professor für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg.

Provenienz: Galerie von Braunsbehrens, Stuttgart (dort erworben 2006 anlässlich der Kunst 06, Zürich)

Privatbesitz Süddeutschland

"Domino"

Mischtechnik auf Karton. 2004.

57 x 77,5 cm.

Unten rechts mit Faserschreiber in Schwarz signiert "Th. Hartmann" und datiert, unten links betitelt.

"Für Thomas Hartmann sind Gegensätze der Schlüssel zur Malerei, da sie die Auseinandersetzung des Eigenen mit dem Anderen meinen. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten steht daher die Spannung zwischen dem Ganzen und seinen (einzelnen) Teilen. Wiederkehrendes Kernmotiv in seinen Bildern und Zeichnungen ist das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. In der permanenten Metamorphose seines Werkes, das durch ein weites Panorama geheimnisvoller Motivwelten führt, hat er eine ganz eigene Handschrift entwickelt." (galerie-nothelfer.de, Zugriff 20.02.2025).

Provenienz: Galerie Nothelfer, Berlin (dort erworben 2006)

Privatbesitz Süddeutschland

Rapsfeld

Gouache auf Bütten. 2010.

14,9 x 24 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert "Fußmann" und datiert.

Strahlend frisch und sommerlich leuchtet das Gelb des Rapsfeldes zwischen dem tiefblauen Meer und saftigen Grün der Wiese. In seiner zweiten Wahlheimat Düstnishy in Gelting, nahe der Flensburger Förde, fängt Fußmann immer wieder begeistert dieses Farbspiel in seinen Zeichnungen und Gemälden ein.

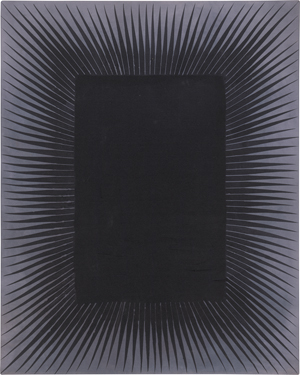

"Atol 10"

Stofffarbe bzw. Batik auf Seide, in weiß gefassten Holzkasten montiert. 2008.

51 x 42 cm (Kasten).

Auf der Rückseite mit Faserstift in Schwarz signiert "M. Braun" und datiert, bezeichnet "MB 143" und auf Klebeetikett typographisch bezeichnet und betitelt.

Minimalistische, mehrdeutige Arbeit, changierend zwischen Abstraktion und indonesischer Batikkunst. "Er untersucht die unerwarteten, oft wenig bekannten Auswirkungen kulturübergreifender Dynamiken und macht Muster künstlerischer Migrationen und kultureller Aneignungen sichtbar. (...) Matti Brauns Arbeit mäandert zwischen konkreten Bezügen und allgemeinen Anspielungen, zwischen poetischer Vergänglichkeit und einem feinen Sinn für instinktive Unmittelbarkeit." (deichtorhallen.de, Zugriff 18.03.2025). Braun, der in unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen wie Installationen, Objekten, Fotografie und Malerei arbeitet, verwendet immer wieder auch kunsthandwerkliche Techniken wie Keramikbemalung, Batik und Glasbläserei. Ausgebildet wurde er an der Städelschule in Frankfurt und an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen

Metzkes, Harald

4 Männer, 4 Frauen, 4 Leitern

Los 7358

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

1.875€ (US$ 2,131)

"4 Männer, 4 Frauen, 4 Leitern"

Öl auf Leinwand. 2016.

80 x 70 cm.

Oben links mit Pinsel in Braun signiert "Metzkes" und datiert, verso mit Pinsel in Braun betitelt.

Ein wahrer Balanceakt: Auf vier Leitern vollführen vier Männer luftige Artistik, gestützt von vier Frauen, im Hintergrund zahlreiche Schaulustige. Vielfigurige Zirkusszenen wie diese finden sich immer wieder in Metzkes Werken. Darstellungen von Harlekinen, Artisten und Schauspielern aus dem Theater-, Opern- oder Schausteller-Milieu zählen zu seinen beliebtesten Bildmotiven.

Provenienz: Galerie Leo Coppi, Berlin

Privatbesitz Berlin

Die Performance

Öl auf Leinwand. 2024.

50 x 70 cm.

Verso mit Kohle signiert "Emma Grün" und datiert.

Emma Grün, Tochter einer Kostümbildnerin und eines Bühnenbildners, wurde bereits früh von einer phantasievollen, dramatischen Welt geprägt. Ihre Zeichnungen erzählen von Figurinen, diese sind oftmals als Charakterstudien angelegt. In ihren Performances lotet sie die Grenzen zwischen Zerbrechlichkeit und Stärke aus. Grün war Teil der Ausstellung "Ngorongoro" anlässlich des Artist Weekend 2015 auf dem Berliner Ateliergelände von Jonas Burgert. Neben weiteren Teilnahmen bei Kunst-Messen in Berlin sowie bei Festivals (u.a. beim Les Rencontres de la Photographie d’Arles 2016) verweist ihre Vita auf Residenzen und diverse Ausstellungen u.a. Spoiler Berlin und zuletzt im Schloss Gleina.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge