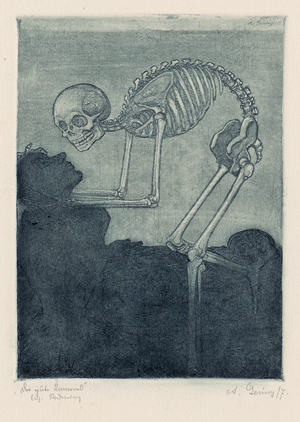

"Der gute Kamerad"

Radierung und Aquatinta in Graublau auf Velinkarton. 1917.

19,7 x 14,2 cm (47,5 x 35 cm).

Signiert "A. Gering", datiert, betitelt und bezeichnet "Orig.Radierung".

Als gelernter Graphiker setzte sich Gering vor allem in seinem umfangreichen druckgraphischen Œuvre intensiv mit den Gräueltaten des Ersten Weltkrieges auseinander. Gering selbst erlitt nach einem Bombenangriff schwere Verletzungen, und der Tod auf dem Schlachtfeld blieb ein ständiger Begleiter. Prachtvoller, differenzierter und detailreicher Druck mit dem vollen Rand.

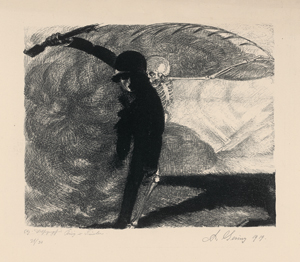

"Krieg u Frieden"

Lithographie auf JWZanders-Bütten. 1917/19.

22,7 x 27,7 cm (44 x 55,5 cm).

Signiert "A. Gering", datiert, betitelt und bezeichnet "Orig. Lithographie". Auflage 30 num. Ex.

Die vorliegende Lithographie entstand wohl während des Ersten Weltkrieges 1917, Gering druckte sie aber in unterschiedlichen Jahren in verschiedenen Auflagen. Unser Exemplar hat er nach dem Krieg 1919 abgezogen und mit dem Titel "Krieg u(nd) Frieden" versehen. Prächtiger, differenzierter, teils transparenter Druck mit dem vollen, breiten Rand.

Zerstörtes Gehöft

Tempera auf dünnem Velin. 1917.

29,3 x 29 cm.

Oben links mit Pinsel in Rot signiert "DIX".

Expressiv, kubofuturistisch und zugleich abstrakt sind die Trümmer eines zerstörten Hofes in umliegender Landschaft festgehalten. Mit intensiver Farbigkeit erfasst Otto Dix das titelgebende Gehöft und lässt den Betrachter Teil einer Szenerie werden, in der man sich auf erschütternde Art und Weise in die Grabenschlachten des Ersten Weltkriegs und das Erleben des jungen Dix begibt. Fragmente eines Hauses und das Gehöft umgebende Zäune verschmelzen mit einer Landschaft, die keine Landschaft mehr ist. Umgebung und architektonische Elemente verdichten sich zu einer Collage und werden vom Künstler mit annähernd abstrakten Formen zu einem künstlerischen Zeitdokument montiert. Dix, der sich 1914 als Kriegsfreiwilliger meldete, und wie die meisten seiner Zeitgenossen, den Krieg als Symbol des Aufbruchs und eines längst fälligen Abschieds von einer prüden und als einengend aufgefassten Epoche empfand, erlebte nach anfänglicher jugendlicher Euphorie die Schrecken und Grauen des Krieges an vorderster Front. Anders als seine Künstlerkollegen Ernst Ludwig Kirchner oder Max Beckmann ließ er sich, trotz seiner ausgeprägten Sensibilität, anfänglich von den Ereignissen herausfordern. Seine Wahrnehmungen und die Nüchternheit, mit der er den Kriegsereignissen begegnete, hielt er schonungslos offen in seinen Tagebüchern fest. Neben dem geschriebenen Wort blieb ihm das Zeichnen von eindringlichen Skizzen, von denen die meisten zwischen 1915 und 1918 auf zahlreichen Feldschauplätzen entstanden. Damit gelang es ihm, neben dem dokumentarisch kriegsgeschichtlichen und chronologischen Charakter seiner (Auf-) Zeichnungen, vor allem auch das Unmenschliche und Starre des erlebten Grauens zu transportieren. So ist auch unsere Temperaarbeit nicht nur als zeitgeschichtliche Aufzeichnung zu verstehen, "sondern auch autobiographische(s) Dokument ersten Ranges", das dazu beiträgt "die Persönlichkeitsstruktur eines Künstlers zu erklären, für den der Krieg (…) das entscheidende Erlebnis seiner schöpferischen Entwicklung darstellte." (Eva Karcher, in: Otto Dix 1891-1969. Entweder ich werde berühmt - oder berüchtigt, Köln 2010, S. 30 f.). Die Darstellungen von Gewalt, Leiden und Tod verdichten sich in den Jahren 1915 und 1916 und bestimmen eine ganze Werkreihe von Zeichnungen, Gouachen und Temperaarbeiten aus dem Ersten Weltkrieg. Die Zusammensetzung von gestischen Linien, kubischen Strichbalken und die Überlagerung von Schraffuren ohne scharfe Begrenzung dominieren die vorliegende Komposition und deuten zugleich auf die Brutalität der Kriegsgeschehnisse hin. Abgerissene Linienführung, Zacken und Kanten, eingebunden in geometrisierende Liniengeflechte, vermitteln den Eindruck von Zerstückelung. Meisterhaft fängt Dix die Stimmung des erlebten Moments ein und spiegelt zeichnerisch mit einer ungeheuren Intensität das Erleben und Wahrnehmen von Explosion, Angriff und Überfall wider. Wir danken Dr. Ulrike Lorenz, Weimar, für freundliche Hinweise vom 09.10.2023. Die Arbeit wird in der Otto Dix Stiftung, Vaduz, unter der Nummer G 1917/41 registriert.

Provenienz: Privatsammlung Schleswig-Holstein

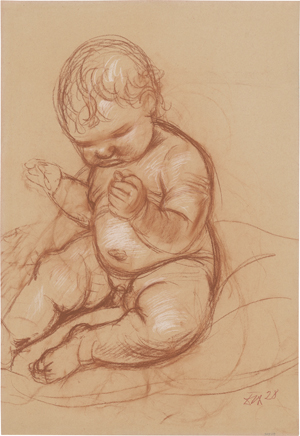

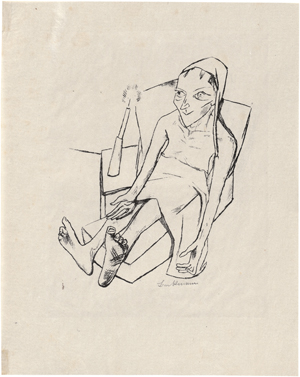

Sitzendes Kind (Ursus)

Rötel, weiß gehöht, auf rötlichem Ingres-Velin. 1928.

63,1 x 43,5 cm.

Unten rechts mit Rötel signiert "Dix" und datiert.

Lorenz NSk 8.4.38.

Die Kinderhände zu kleinen Fäusten geballt, den Kopf leicht trotzig nach unten geneigt, sitzt der mollige Junge auf einem Kissen. Vehement und intensiv stürzt sich Dix auf sein Zeichenmodell, bildet mit Genauigkeit jedes Detail des Kinderkörpers ab, zugleich modelliert er fast liebevoll die Plastizität von Gesicht und Körper und offenbart zeichnerisch seine Sensibilität. In dieser charaktervollen Darstellung fängt er das Portrait seins Sohnes Ursus ein. Dessen Geburt am 11. März 1927 führte in eben diesem und dem folgenden Jahr „zu einem in Ausdruckskraft und Realitätsnähe nicht wieder erreichten Höhepunkt der Säuglings- und Kinderbilder im Werk.“ (Ulrike Lorenz, in: Otto Dix. Das Werkverzeichnis der Zeichnungen und Pastelle, Hrsg. Otto Dix Stiftung Vaduz, Weimar 2003, Bd. III, S. 1235). Die Geburt beziehungsweise das Ereignis „Ursus“ kann als einzelne Werkgruppe im Œuvre des Künstlers genannt werden. Als Kinderportrait der Neuen Sachlichkeit reiht sich unsere Zeichnung in die ab den 1920er Jahren eintretende Werkphase einer brachialen Kehrtwende vom Expressionismus und vom Dada hin zu einer ureigenen Form von Realismus oder Verismus, ein. Dix erklärte sich selbst zum Erfinder der Neuen Sachlichkeit und wurde zum Vorreiter eines neuen polemischen Brutalrealismus, der mit sozialkritischer Potenz und politischer Brisanz aufgeldaden wurde. Wir danken Dr. Ulrike Lorenz, Weimar, für freundliche Hinweise vom 09.10.2023.

Provenienz: Privatsammlung Schleswig-Holstein (zwischenzeitlich in Kommission im Kunsthandel Wolfgang Werner, Bremen/Berlin)

Ausstellung: Zwischen Traum und Reportage - Künstler der Neuen Sachlichkeit. Malerei, Zeichnungen und Druckgraphik, Kunstsammlung Städtisches Museum, Jena 2014 (Kat.-Nr. 16, Abb. S. 49)

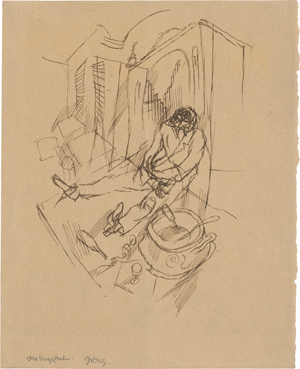

"Der Vergiftete"

Feder in Braun auf Velin. Um 1911/12.

22,8 x 18,5 cm.

Unten links mit Bleistift signiert "grosz" und betitelt.

Möglicherweise auf einer leeren, herausgerissenen Buchseite zeichnet Grosz das Ende eines Mannes. Mit nervös schwingendem Pinselstrich umreißt er den zu Boden gesunkenen Vergifteten. Den Rücken an eine Haus- oder Truhenorgel gelehnt, sitzt er neben dem beinahe leeren Punschgefäß, eine leere Giftflasche in der linken Hand haltend. Das zügige und fedrig lockere Liniengeflecht deutet noch nicht auf den 1915 einsetzenden "messerscharfen Stil" hin, sondern zeigt die frühe Berliner Vorkriegszeit des jungen Grosz. Verso eine weitere Federzeichnung, Interieur (möglicherweise im Theater). Die Arbeit ist Ralph Jentsch bekannt.

Provenienz: Privatsammlung Berlin

Grosz, George

Frau mit pelzverbrämter Jacke

Los 8055

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

3.750€ (US$ 4,167)

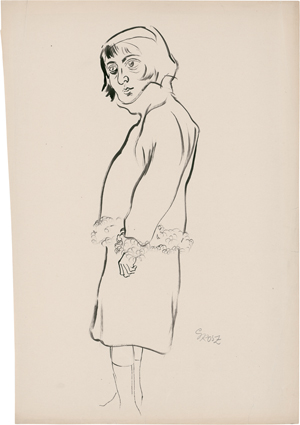

Frau mit pelzverbrämter Jacke

Pinsel in Schwarz und Rohrfeder auf Velin. 1922.

59,5 x 39,8 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Grosz", verso im unteren Rand mit dem (verblassten) violetten Nachlaßstempel und der Registriernummer in Tusche "2 125 6", zusätzlich mit den Bezeichnungen "L4 Nr. 140" und "1922".

Mit leeren, müden Augen und hängenden Schultern schaut die stehende Frau am Betrachter vorbei aus dem Bild heraus. Mit scharfen und präzisen Strichen erfasst Grosz ihr Gesicht und verleiht ihr charakteristische Züge. Die Frisur und der Mantel mit Pelzbesatz sind im Stil der Zeit angelegt. Der Künstler portraitierte häufig Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, um die Gesellschaft und die Mißstände in der Weimarer Republik darzustellen.

Provenienz: Nachlass des Künstlers

Privatbesitz Bayern

Beckmann, Max

Zivile und Soldaten in der Kneipe

Los 8056 [*]

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

5.000€ (US$ 5,556)

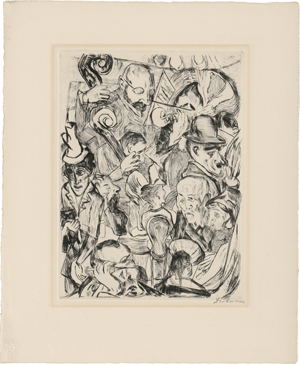

Zivile und Soldaten in der Kneipe

Bleistift auf Skizzenblockpapier. 1915.

11,4 x 18,1 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert "Beckmann" und datiert sowie bezeichnet "Courtray", verso (von fremder Hand) bezeichnet "Cortrai 1915" sowie "78".

Wiese 230.

Mag der Krieg auf dem Schlachtfeld toben - hier in der Kneipe suchen nicht nur Soldaten Ablenkung von den Gräueln des Krieges. Und auch Beckmann selber kann in Ruhe beobachten. Er findet hier einen etwas weniger nervösen Strich und zeichnet die dicht gedrängten Oberkörper, das Gewimmel der Köpfe mit kurzen, geschwungenen Linien, lässt die Seitenwand der Trinkhalle sich weit emporstrecken, so dass allen nach oben ein wenig Luft bleibt. Nach einem ersten Einsatz an der ostpreußischen Front absolvierte Beckmann in Berlin einen Sanitätskurs und gelangte im Februar 1915 nach Belgien, wo er anfangs in einem Typhuslazarett und dann in einem Operationssaal in Kortrijk (französisch Courtrai, damals Courtray) im Einsatz war. Hier entstanden so bedeutende Blätter wie die "Große Operation", "Kleine Operation" und "Das Leichenhaus"; unablässig zeichnet der Künstler Gesichter, Menschen, Verwundete und Tote. Auch für dieses Blatt taucht er ein in die Menge, sitzt inmitten der trinkenden und Karten spielenden Soldaten und Bürger und hält fest, was er sieht: "Wundervoll ist mir immer das Zusammenkommen mit Menschen. Ich habe eine wahnsinnige Passion für diese Spezies."(Max Beckmann, 16.3.1915, in: Briefe aus dem Kriege, Bd. 1, S. 106f.). Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Zeichnungen von Hedda Finke und Stephan von Wiese, Berlin, aufgenommen.

Provenienz: Ehemals Sammlung Reinhard Piper, München (mit dessen Sammlerstempel verso, Lugt 5594)

Liebespaar I

Radierung und Kaltnadel auf Bütten. 1916.

23 x 29,5 (23,6 x 30,3 cm).

Signiert "Beckmann". Auflage 60 Ex.

Hofmaier 88 II B b (von C).

Blatt 4 (von 19) der Folge "Gesichter", herausgegeben von der Marées-Gesellschaft R. Piper & Co., München. Gleich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte Beckmann zwei Graphikmappen geplant: eine mit älteren Blättern und eine umfangreichere mit neueren Arbeiten, die unter dem Titel "Welttheater" erscheinen sollte. Auf Reinhard Pipers Anregung hin erschienen sie dann zusammengefasst unter dem vieldeutigen Titel "Gesichter" mit Radierungen aus den Jahren 1914 bis 1918. Prachtvoller, gratiger Druck mit sehr kleinem Rand.

Cafémusik

Kaltnadel auf Bütten. 1918.

31,1 x 23 cm (45 x 37 cm).

Signiert "Beckmann". Auflage 60 Ex.

Hofmaier 130 III B b (von C).

Blatt 9 (von 19) der Folge "Gesichter", herausgegeben von der Marées-Gesellschaft, München, mit dem Trockenstempel unten links. Beckmann zeigt hier eine dichtgedrängte Szene in einem belebten Kaffeehaus mit Musikbegleitung, am unteren Bildrand das Selbstportrait des Künstlers mit Augenbinde. Kräftiger, harmonischer und kontrastreicher Druck mit samtigen Schwärzen und seidig schimmerndem Plattenton, mit dem vollen Rand.

Provenienz: Ehemals Alice Adam, Chicago (mit dem Etikett an der Rahmenrückseite)

Stadtnacht

Mappe mit lithographiertem Titel und 4 (von 6) Lithographien zu Gedichten von Lili von Braunbehrens, auf hauchdünnem Japanbütten. Lose in Orig.-Passepartouts und in Orig.-Halbleinenmappe. 1920.

Ca. 30,7 x 24,4 cm (Blattgröße).

Jeweils signiert "Beckmann". Auflage 100 num Ex.

Hofmaier 164-170 B (von C).

Vorzugsausgabe der Lithographien auf Japan, welche den 100 Exemplaren der Vorzugsausgabe des Buches beigegeben wurden. Das Buch erschien in einer Gesamtauflage von 600 Exemplaren, gedruckt von Dr. C. Wolf & Sohn, München und erschienen im Verlag R. Piper & Co., München 1921. "Grausen schüttelt meine Seele. Hier ist des Teufels Residenz" heißt es in dem titelgebenden Gedicht "Stadtnacht". Lili von Braunbehrens' expressionistische Verse schienen Beckmanns Sicht auf die krisengeschüttelte Metropole zu entsprechen. Nachdem der Künstler während seines Militärdienstes 1915 einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, erwirkte 1917 der Major von Braunbehrens seine endgültige Entlassung. Tief traumatisiert von seinen Kriegserlebnissen, kehrte Beckmann nicht zu Frau und Kind nach Berlin zurück, sondern er ging nach Frankfurt am Main. Hier lernte er 1917 die halberblindete Tochter des Majors, Lili, kennen und ergriff selber die Initiative zu der Folge "Stadtnacht", wählte Gedichte für die Illustration aus und schickte sie als Vorschlag an Reinhard Piper. Für die Publikation von 20 Gedichten steuerte Beckmann sechs Illustrationen sowie das Titelblatt bei. Zusätzlich zum Titelblatt in diesem Lot enthalten sind die Lithographien "Trinklied", "Vorstadtmorgen", "Möbliert" und "Die Kranke". Prachtvolle, kreidige Drucke mit breitem Rand.

Beckmann, Max

Der Ausrufer (Selbstbildnis)

Los 8060

Ergebnis (inkl. Aufgeld) *

4.750€ (US$ 5,278)

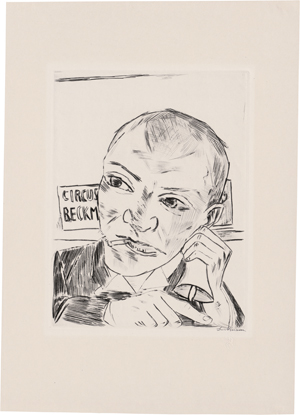

Der Ausrufer (Selbstbildnis)

Kaltnadel auf Japanbütten. 1921.

33,8 x 25,6 cm (54,4 x 38,5 cm).

Signiert "Beckmann". Auflage 75 Ex.

Hofmaier 191 II B a (von D).

Beckmann selbst ist hier der Ausrufer des "Circus Beck(mann)", der mit der Glocke in der Hand am Eingang die Aufmerksamkeit der Besucher erweckt, sie herbeilockt und empfängt zum Rundgang über den Jahrmarkt. Mit der expressiven, kantigen Linienführung ist "Der Ausrufer" ein charakteristisches Beispiel für Beckmanns reifen Schaffensstil. Am 1. Juni 1921 schreibt der Künstler seinem Verleger Reinhard Piper: "Heute sind die Kupferplatten gekommen. Ich freue mich nun darauf von einer Kupferplatte zur anderen zu reisen. Teilweise werde ich sie in Österreich fertig machen wo ich den Prater mir auch ansehen will bei Wien." (zit. nach James Hofmaier, Max Beckmann, Catalogue raisonné of his prints, Bd. II, Bern 1990, S. 497). "Der Ausrufer" gehört zu den bekanntesten graphischen Selbstbildnissen Beckmanns. Unten rechts mit dem Trockenstempel der Marées-Gesellschaft. Aus einer Auflage von 75 Exemplaren auf Japan, neben 125 Abzügen auf Velin. Erschienen als Blatt 1 der Folge "Der Jahrmarkt", Verlag der Marées-Gesellschaft, R. Piper & Co., München 1922, gedruckt bei Franz Hanfstaengl, München, als eine der bedeutendsten druckgraphischen Folgen des Expressionismus. Ausgezeichneter, im kräftigen Grat samtig schwarzer Druck mit leicht zeichnender Plattenkante.

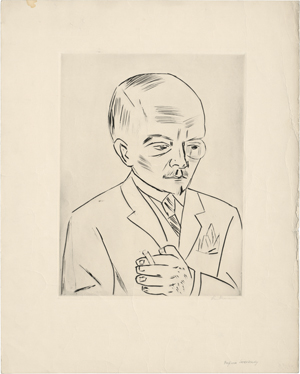

Bildnis Georg Swarzenski

Kaltnadel auf festem Japan. 1928.

39,3 x 29,5 cm (60 x 47,8 cm).

Signiert "Beckmann", bezeichnet "Professor Swarzenski" und zudem vom Drucker Heinrich Wetteroth signiert.

Hofmaier 313 II.

Einer von ca. 20 Abzügen des zweiten und endgültigen Zustandes auf festem Japan. Die sehr seltene Kaltnadelarbeit portraitiert den einflussreichen Kunsthistoriker Georg Swarzenski, der zunächst am Städel in Frankfurt am Main wirkte, später als Kurator am Museum of Fine Arts in Boston. Mit Beckmann verband ihn eine langjährige Freundschaft. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand.

[*]: Regelbesteuert gemäß Auktionsbedingungen. [^]: Ausgleich von Einfuhr-Umsatzsteuer.

* Alle Angaben inkl. 25% Regelaufgeld ohne MwSt. und ohne Gewähr – Irrtum vorbehalten.

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2024 Galerie Gerda Bassenge

Galerie Bassenge

Erdener Str. 5A

14193 Berlin

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 10–18 Uhr,

Freitag, 10–16 Uhr

Telefon: +49 30 8938029-0

Fax: +49 30 8918025

E-Mail: info (at) bassenge.com

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2022 Galerie Gerda Bassenge